吳瑞北

台灣近年來由於政府大力倡導AI,許多相關課程一時門庭若市,大家都一窩蜂,但AI的關鍵在於要有數據,而且是鉅量且寶貴的數據,而台灣在這方面,要嘛是量不夠多,不像Google、FB等資料量驚人,要嘛是量夠多但使用上限制重重,例如健保資料,街口視訊串流資料,因為個資及人權考量,法律上有很嚴格的使用規定。

要突破數據荒,使用物聯網(IoT)是台灣可以致力的關鍵,而這也是電機系可以發展的利基,所以很多人就把AI與IoT合起來,在談AIoT,但這要結合硬體與軟體,不只要理論,更要實作,而且要有垂直整合的領域知識。所以,要教物聯網也就難了。

在台灣產業界,IoT比AI更早受到重視,2014年3月27日台灣半導體產業協會(TSIA)年會,以「創新時代–核心產業以智慧與知識開創新世代」為主軸,台積電張忠謀董事長發表對下一階段產業發展的看法,認為行動裝置無疑就是此刻的「Big Thing」,這一兩年還會是主要的營收貢獻來源,但下一個「Big Thing」很可能就是物聯網。

張董事長這個見解很快引起許多共鳴,可是幾年來,我們還沒有看到物聯網產業蓬勃發展,雖然有不少原因,但物聯網產業仍然是台灣應極力發展的方向,利用物聯網擷取大量的數據,配合AI 技術發揮數據的價值,應用到各垂直領域,是台灣產業轉型的重要關鍵。因應下一代的發展趨勢,積極投入人才的培育,為產業發展打好基礎,教育界責無旁貸。

2016年因政權改組,從資策會歸建台大,覺得IoT是台灣未來電機領域的金礦,應該有人開相關課程,但找不到。教授們各有專攻,要聯合起來共同開發新課程難度很高,而且也沒有什麼獎勵。可是也不能因為這樣就把這扇門關起來,所以雖然不是這方面的專業,但因為還可利用業界及法人人脈,所以自己下海,邀集老長官張進福教授,一起開課,沒想到轉眼就開了三年,倒可在此談談開課的收獲與心得。

一、強調導論實作

2012年國際電信聯盟電信標準化部門(ITU-T)給物聯網下個定義:A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on existing and evolving interoperable ICT. 其主要元素有感測與致動器、互聯通信、虛實整合,以及先進服務四部份,涵括非常垂直的領域,大學中人才愈走愈專精,偏向平行領域,實不易找到合適的師資,因此最好的方法是邀請業師來集合授課。而且要重視實作(hands on),從實作中去體會物聯網的廣泛知識。

為了開發此課程,一開始請資策會張栩嘉博士參與規劃,第一年開課時來了約80個人選修,動用了普通教室的大講堂,盛況空前,如圖1所示。可是也把自己累死了,期末專題共38組簡報及實作展示,整整花了兩個半天共十幾個小時,弄到影響到其他班級,還被學生到教務信箱投訴,後來親自回函致歉才算了結此風波。

圖1:2016年9月在台大開設物聯網導論課程在普通教室上課實況

二、重視應用專題

此後就限制修課人數為30人,同時也在下學期開授「物聯網應用系統專題」,指定主題進行更深入的研討。課程以LoRa、LBS智慧物流、AGV無人搬運車、家庭聯網、Azure IoT平台、NB-IoT等系統為重點,配合每單元主題,前3週為授課及指導學生設計應用實作,第4週為評分每組所設計的實驗。

我們也積極鼓勵修課同學參加競賽,例如第一年有一組同學以期末專題參加2017年經濟部搶鮮大賽就獲得佳作。題目的發想是用相當便宜解決方案,達到牲畜數量的自動管理,如圖2所示,他們利用超音波/RFID在牧場柵欄進行羊隻數量監控,並藉由NB -IoT回傳至 Server端統計各柵欄數量,再經由 MQTT publish至雲端系統,顯示到註冊者的手機 (ex: 牧場主人的手機)上,因此主人不需要到現場,在家也能隨時監看羊隻是否沒到齊。

圖2 修課同學陳昱堯/鄭立晟的「羊羊得益」專題,(a)構想 (b)實作

三、激發創新思惟

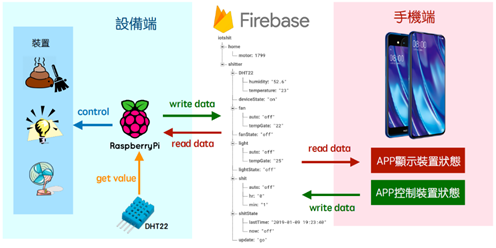

不同於一般著重理論與技術的教授方式,物聯網課程是以應用創新與實際體驗為導向的應用實務課程,學生可以學習從科技趨勢剖析與實際案例的體驗中,規劃適合自身或企業所需之物聯網創新應用。學生在實作上迭有佳作,像有一組同學愛烏及屋,開發了智能寵物排泄物處理系統,如圖3所示。解決方案含三大部份,(1)排泄物清理:製作輸送帶裝置在籠子底部,飼主只需要定時將輸送帶搜集好的糞便丟棄即可,不需要手動清理整個籠子。(2)環境控管:利用繼電器根據溫濕度感測器取得的數值調控保暖燈、電扇或空調。(3)飼主即時控管:設計使用手機APP讓飼主可以觀看環境狀況,並對IoT裝置控制和設定,可以自動調控模式或是手動啟動。

圖3 修課同學蕭恬/葉津源期末專題「手持裝置自動鏟屎官」

另有一組的構想非常實際,是小型工廠智慧化入門級之成品配方紀錄與識別系統,可因應台灣許多初級智能製造的物聯網應用,如圖4所示。在此一系統中,同學用Bar code reader讀取二維條碼,同時將成品配方用電子磅秤測重,並一起經由樹莓派記錄在雲端中,即可對成品配方進行記錄與識別,不必再耗費人工填寫及事後更正。系統雖然簡易,但對台大其實有很大用途,像目前校內的安全衛生法規即有要求化學藥品必須記錄,但實驗室人手缺乏,每個老師都必須找到助理來進行此事,而且需要事後查核,對於每位教師都是頭痛問題,此一系統其實即可提供滿實際而有用的解答。

四、完成教學用書

物聯網導論經過三年的發展,課程愈來愈完整,而實習的教材也愈來愈精緻,學生若能循序漸進,自可紥實掌握物聯網的技術與能力,因此最後我們將實作部份集結成書,正洽詢學校出版中。教材共九章,參照網宇實體系統 (Cyber Physical System, 簡稱CPS) 架構,涵括四部份:1) Connected Things Level,實作包括Arduino、Raspberry Pi、感測與控制;2) Conversion Level,實作包括BLE、LoRa、MQTT與Node-RED;3) Cyber Level,實作包括AWS雲端平台、以及軟體容器技術Docker與Kubernetes;4) Cognition Level,配合期末專題進行相關系統應用開發實作。

本書的完成,除了感謝張進福教授的起心動念開課,以及資策會張栩嘉博士的起始規劃,其後有諸多業界人士效力,包含資策會廖書漢博士及愛文西門總經理李健榮博士加入形成雛形,之後由賴怡吉博士集其大成。而開課之助教陳昱志與林思綺之協助也居功厥偉,終能將其中相關實作部份集結成書,盼為台灣邁向下個物聯網世代的人才培育貢獻一番心力。

而為了物聯網有個專屬教學空間,承蒙系主任劉志文允諾提供空間,教務處挹注專款建置物聯網教學教室及採購實驗器材,也居功厥偉。

圖4 修課同學王弘志/郭記綱開發之「成品配方紀錄與識別系統」

五、結論與展望

軟硬整合是台灣未來的機會,但無可諱言,智能製造還是台灣最可能的產業,台灣過去是硬體行銷,但因為缺軟體與平台服務,所以獲利不高。未來是物聯網時代,如能基於台灣原有的硬體優勢,早一步掌握物聯網的技術與能力,配合刻正建立的充沛AI人力,將可在全球產業鏈創造不可替代的價值,讓台灣發光發熱。

吳瑞北,臺大電機系1979年畢業,現為本校電機系教授。