黃勁維、林宛霓紀錄

講者: 陳五福 董事長

日期: 2020年11月30日

求學歷程:

陳董事長出生在南港,就讀南港國小、大同中學、建國中學、台灣大學電機系。高中畢業與南港五個考上台大的同學成立家教班,算是第一次創業的經驗。當兵期間在海軍電子學校當教官,同時考了托福與GRE並申請了國外的學校。退伍後在聲寶工作,籌到機票的費用後便遠赴美國佛羅里達大學留學。

一開始選擇的領域是電磁波,但考慮到這領域在當時就業上的困境,第一天就決定轉念計算機科學。雖然基本科目以及英語能力的不足帶來重重阻礙,但在認真求學下,他仍以優異的成績畢業,且申請到加州大學柏克萊分校的獎學金。然而在這裡,英語能力仍造成許多阻礙,因此他決定去做sales support,並從中練好英語。

就業歷程:

在當sales support 時,被同儕的一句話 “The closer you are to the money, the easier you can get it.” 所改變,而決定走上創業之路。然而創業需要的金錢與經驗都不足,此時剩下最大的本錢就是青春,因此他決定投資十年青春來為創業做準備,並從此帶上”創業的有色眼鏡”,從此眼鏡看到的任何事物,都讓他往創業的方向去思索。

(另外陳董事長表示,人要分析自己的強項與興趣,找到能讓自己有最大成就的道路。成就的衡量不一定是金錢,雖然當初他是為了脫離貧窮而創業,然而現在時代背景不同,在不同背景與境遇下,每個人成功的標準也相異,所創造出來的價值也將與過去不同。在美國許多Mission driven的創業家,雖然身價不斐但物質上仍過著簡樸的生活,他們一心就為自己的目標前進。)

當時的他接著分析自己在電機與計算機科學的優勢,發現在當時的場景下,作業系統是他必須要去學的技術。因此他辭去sales support 工作,遠道美國的另一邊,邁阿密北邊的一家公司來做關於作業系統的工作。

藉由了解作業系統,他發現 data base management的重要性,因此他去波士頓的王安電腦學習此項技術。學完後他轉到同公司的data communication部門以學習通訊技術。

學完上述的三項技術,他開始加入通訊方面的新創公司。他在新創公司的五年內學習創業的經驗,當到公司副總的時候,他想到一個新創的點子,並且帶著一些技術人員出外創業,其中資金的來源即為他在這五年內認識的投資者們。

創業歷程:

陳董事長表示若想創業,有一些因素是很重要的,首先需要打好人際關係,「當一個人不認識你不了解你,他對你就沒有信心」,透過這些年的工作經驗,也讓他人見識到他的工作能力,因此才能吸引之前在新創公司的投資者繼續將資金投注在他身上,再者,資金的充裕程度也是需要考量的,陳董事長在1985、1986年左右準備創業時,整整花了八個月才找到足夠的資金,箇中滋味也是有些煎熬。然而,他第一次的創業並不太成功,原本是想將新技術整合成一個系統,最後還未實現這個理想就以被併購了結。

藉此經驗,陳董事長也意識到,不能全以技術為導向,應該還要加入「市場導向」,去思考消費者的「需要」與「想要」,更甚者試圖將「想要」變成「需要」,例如:現今的智慧型手機。因此第二次的創業,他找了一位熟悉市場的印度人合夥開公司,同時正好搭上典範轉移的浪潮,公司營運便順利許多。

而陳董事長在此過程中,也越來越喜歡創業,因此不願就此安於現狀的他,沒多久又辭去職務,重複進行創業的過程,其間Cisco數度想買他創立的公司都未果,所以後來陳董事長和Cisco達成協議,他會事先將產品的規格寫明,而Cisco必須出資金支持,產品一旦開發完成,Cisco便須用兩億美元併購,結果僅僅半年左右Cisco就直接併購他的公司。

後來,等到產品狀況穩定,陳董事長又離開繼續進行創業,最盛時期還曾一次擔任五家公司的CEO,也許一般人會疑惑這樣子做是否會應接不暇,但他說明,這五家公司首先當然非競爭關係,並且每家公司間還有些許關聯,就像是拼圖般互相配合,一起融入整個大局勢。2000年高科技大崩盤時,陳董事長忽然意識到,儘管技術不斷創新,市場卻可能尚未跟上,所以他表示在創業中隨時注意大局勢的改變也是十分重要的一點。

至於什麼樣的人適合創業呢?面對這個問題,陳董事長笑談,由於他出生於農家,兒時長輩要他將菜拿去路口賣,但他覺得沒面子而不太情願,所以起初還認為自己不適合創業。他指出,創業第一個特質是要有「好奇心」,而知識的傳授模式也在改變,單純的記憶背誦已經可以被各種搜尋工具取代,因此現今最重要的事情已轉換成「如何去找答案」、「如何解決問題」,更甚者是「如何團隊合作解決問題」,若沒有與群體相處的能力,可能導致無法好好運用團體的資源,因此培養「情商」也是首要之務。

“The only constant is change.”陳董事長表示,創業的局勢會一直改變,所以若想把握成功的機會,可以透過「學歷」、「資歷」、「努力」、「毅力」來實現,學歷與資歷可以予人一個基本的架構,毅力則小心別變成固執。最後,他期許在座的同學們,畢業後別全部流向如台積電的大公司,因為台灣其他產業可能還需要人才,捨棄與其他菁英競爭,到別的領域反而可以創造更大的價值,或者是把目光放遠、將目標訂在國際,發揮價值回來守護台灣市井子民的「小確幸」。

結語

透過此次演講,陳五福董事長向在座的同學們傳遞他創業過程的經驗談,包括創業前的準備與期間的甘苦,為同學們展示了一條嶄新的道路,讓有些原本個性保守的同學都開始思考其可能性,即使聽完演講依然沒有創業想法,陳董事長提出的幾個理念也同樣受用於同學們往後的人生。

黃勁維,電信所碩士班學生。林宛霓,電機所碩士班學生。

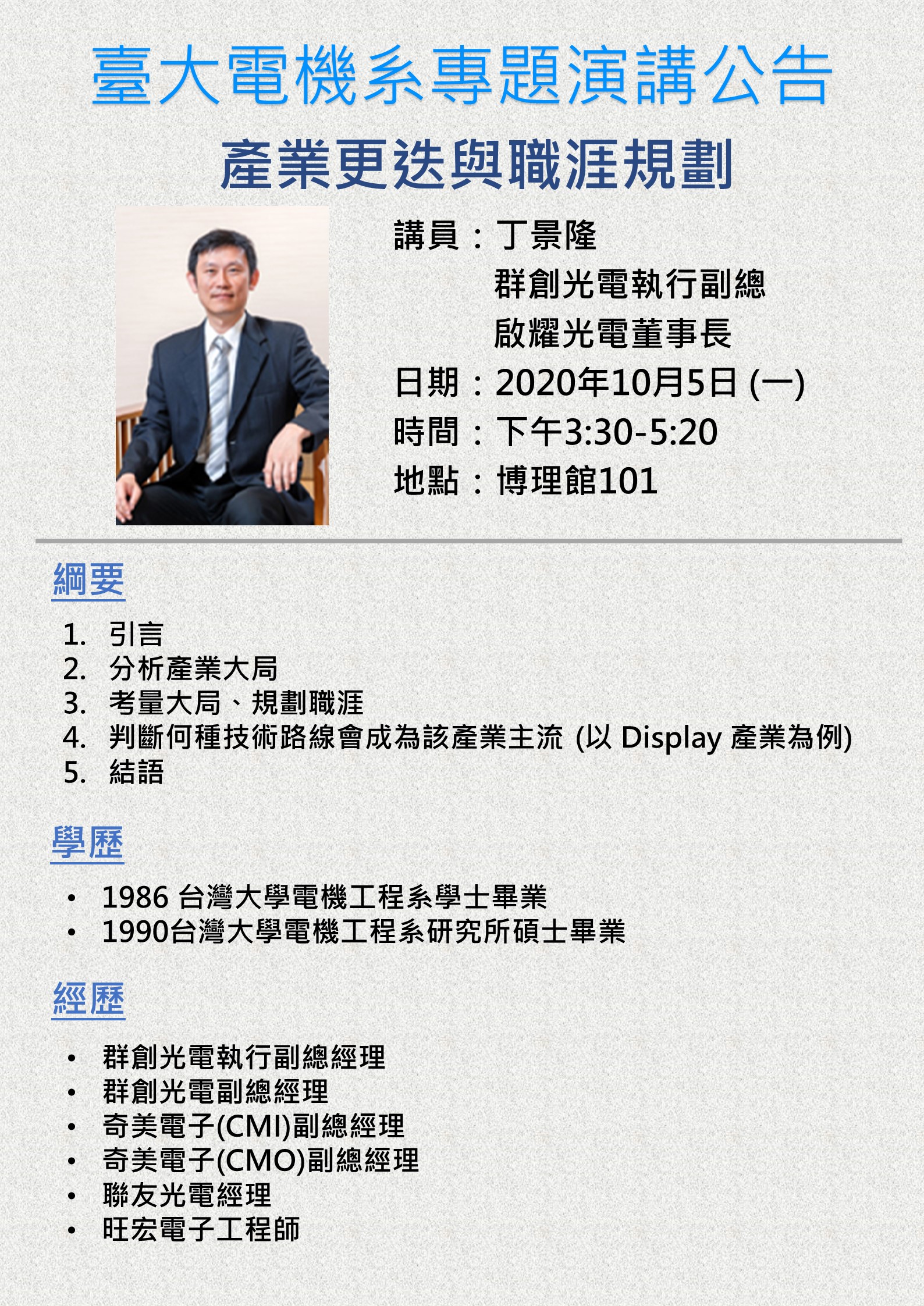

講者: 丁景隆董事長(群創光電執行副總、啟耀光電董事長)

講者: 丁景隆董事長(群創光電執行副總、啟耀光電董事長)