丁建均

今年 (2019年),台大電資學院的前院長,同時也是 IEEE Life Fellow,以及電機系暨電信所的特聘教授,貝蘇章教授,將帶著他一身的榮耀,光榮的退休了。

貝教授退休的消息,令很多人都相當的不捨,尤其是和我一樣受過貝教授指導的學生們。我們都忘不了,貝教授一大早就騎著腳踏車,戴著帽子,穿著褐色外套,在校園當中穿梭的身影,也忘不了貝教授常常在實驗室裡,和同學們一起看論文,一起推導數學公式,也忘不了貝教授每天早上七點準時來學校,晚上七點才回家,數十年如一日的規律作息,也忘不了貝教授即使是星期六,甚至大年初三還來辦公室做研究的勤奮精神,更忘不了貝教授無論何時何地,都保持者他那招牌的笑容 ……………

回想,在二十多年前,我剛剛從台大電機系畢業,進入研究所就讀時,對於未來人生的目標,未來要做什麼,總是相當的迷惘。我在大學時候的成績並不理想,原本,對於唸研究所,也只是抱持者大家都有唸研究所,我不得不也跟著唸的想法,所以,硬著頭皮去考研究所,考上了之後也沒有什麼特別的規畫。然而,這一切,都在和貝蘇章教授做研究之後有了改變。

貝教授給我的研究題目,是和信號處理有關,這是個需要大量數學推導的研究題目。我當時在做研究時,經常會邊看邊提出自己的想法,雖然這些想法,有的後來想起來的確是有點太過於天馬行空,有的其實是因為論文裡面講的方法太複雜、看不太懂,所以就乾脆就根據自己的想法重新兜出一套和原作不太一樣的方法,但是,貝教授每當我有新想法,總是鼓勵我,說我做的不錯,不會去否定我提出的想法,讓我對研究的信心越來越增強,越來越有興趣。於是,在貝教授的鼓勵之下,我選擇了繼續進修博士,並以當教職和做學術研究來當成我未來人生的目標,造就了今日的我。

即使是在相對較開放的學術界,能夠像貝教授這樣,鼓勵學生多提出自己的想法的學者,其實並不多見。我之前在高中和大學修課寫報告時,有時,想要盡情發揮,提出自己的觀點和見解時,往往會被授課老師和助教打槍,被批評說我的報告和其他人不太一樣,亂寫一通,沒有好好讀書,結果,有許多我原本很有興趣的課程,修了之後反而就變得興趣缺缺。反而,貝教授的研究題目,數位信號處理,在我進研究所之前,根本沒有接觸過,完全不了解,更說不上有沒有興趣,但是,由於貝教授的支持與鼓勵,讓我對數位信號處理越來越有興趣,甚至將數位信號處理做為我擔任教職後研究的主題。

我永遠懷念那段和貝老師一起討論、一起算數學的日子。印象中,我和貝教授是在星期五或星期六的時候討論,和教授討論的時間,短則半個小時,長則一個小時半,有一次,我和貝教授討論結束之後,時間已經快要到晚上八點了。當時,我只是很高興教授願意聽聽看我對論文的見解和想法,沒有注意到教授的辛苦。等我自己當上了教職,研究、教學、產學、顧小孩、照顧年邁的父母,分身乏術五頭燒之後,才知道身為一位事情一大堆的教授,願意每個禮拜平均花一個小時的時間來和一位學生來討論,是多麼難能可貴的。貝教授的學生是相當多的,除了碩士生以外,同時期都有至少五、六位的博士生,但是即使貝教授再怎麼忙,甚至於擔任系主任和院長之後,還是維持著親自和學生討論的傳統,不只是週一到週五,即使是週六,也還是忙著和學生們討論。

貝教授無論是辦公室,或是實驗室,都堆滿了大量的紙本文件,有的是看過的論文,有的是學生們的報告。有時,當我對某些問題有興趣,想深入了解時,貝教授總是可以在短短幾十秒之內,從堆積如山的文件當中,抽出一份論文,讓我來參考看看,我一直都相當好奇,貝教授是如何組織和排置這些紙本論文的,看似龐雜,需要時卻可以立刻找得到。

要說起貝教授的特質,可以用以下五點來概括:

(一) 勤

(二) 專注

(三) 常微笑

(四) 掌握脈動

(五) 嘗試與創新

說起勤勞,雖然說,國內學者勤奮做研究的學者不少,但是能夠像貝教授這樣,即使都已經年過六十,還能夠維持著朝七晚七 (早上七點上班,晚上七點以後才下班),一週工作六天的學者,實在是並不多見。貝教授雖然學生很多,雖然有時候身兼行政職,但是永遠都是親自來指導學生,和學生們一對一的討論。甚至,有一年,貝教授生病住院了,我和幾位同學每週還是帶著筆記本,到醫院找貝教授討論研究的進度。

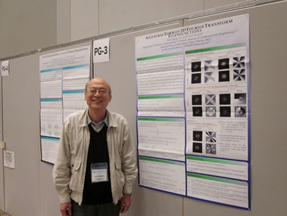

貝教授不只要求我們認真的學習,他自己更是以身作則,不放過任何學習學術新知的機會,真正做到活到老,學到老。每次參加研討會,貝教授總是坐在第一排,認真的聽講。每次,在研討會的 Poster 旁邊,總是經常看到貝教授的身影。其他觀看 Poster 的與會者,往往都看過其中兩三篇就離開了,而貝教授總是全場90分鐘都待在 Poster 的會場,認真的看過數十篇的 Posters,並且和論文發表者密切的討論當中的細節。

我之所以認為專注也是貝教授的特質,是因為貝教授從擔任教職四十四年以來,都是以學術研究為重心,除了教學和兼任行政職以外,貝教授都全心全意的做學術方面的研究,親自指導學生,親自看論文和學生的研究報告,親自參加研討會並發表論文,從來都不會有賣產品、開公司、賺大錢的想法,即使他從不缺乏這樣的機會。

經常微笑,更是貝教授的一大特質。認識貝教授的人都知道,無論什麼時候,遇到貝教授,他總是笑臉迎人,我從當貝教授的學生的這二十多年來,從來沒有看過貝教授有過任何傷心、沮喪、消沉、灰心喪志的表情,無論壓力再怎麼大,挫折再怎麼多,貝教授總是保持著他那一貫的笑容。記得有一次,我一天之內,收到了三個論文被 reject 的通知,心情相當的低落,本以為貝教授會因為我的論文沒有被順利接受而對我生氣,然而,當我見到貝教授的時候,看到教授依然保持者微笑,並勉勵我繼續努力,讓我頓時心情好了不少。要做到經常保持微笑,除了樂觀的態度之外,更是需要有超乎常人的抗壓力和挫折承受能力。這一點,正是我們後輩需要好好向貝教授學習的地方。

說起掌握學術脈動,我想,台大電機系的師生們都知道,除了辦公室、實驗室、以及課堂之外,最常看到貝教授的地方,就是圖書館了。貝教授每週都會定期到圖書館,來找最新一期的期刊,研讀最近被刊登的論文,以確實掌握學術上最新的趨勢。貝教授從當教職一直到現在,幾乎所有信號處理領域這幾十年來曾經流行一時的題目,貝教授都曾經深入探討過,這也是貝教授研究成果斐然的原因之一。

而嘗試與創新的精神,更是貝教授對我以及其他同學影響深刻的地方。貝教授不只鼓勵學生們多提出 new ideas,嘗試新的解決問題的方法,貝教授在和學生討論時,更是經常提出他自己的創見。我們的老師有這麼耀眼的學術成就,其實並不是偶然的,也不是靠運氣,而是貝教授總是以身作則,帶領著同學們一同腦力激盪的成果。

貝教授的學術表現輝煌,於2000年選上了 IEEE Fellow,2015年當上了 life Fellow,即使早期的成果不計,近二十年,貝教授一共發表了198篇的期刊論文,有31位學生在貝教授的指導下拿到了博士的學位,有17位學生擔任了教職,在各個學校教授信號處理或影像處理的課程,延伸在貝教授實驗室當中所做的研究。若說起台灣在信號處理或影像處理領域發展的歷史,貝教授絕對可說是扮演了相當關鍵的角色。

貝蘇章教授,可說是當代學者的典範,即使他已有頂尖的學術成就,卻從不驕矜自滿,依然努力的學習新知。即使壓力再大,事情再多,卻從來不會灰心喪志。貝教授,是一位永遠保持著微笑的大師。他認真做研究的精神,對於新想法包容的態度,以及樂觀進取的人生觀,是我們後輩們努力學習的對象。

丁建均,2001年台大電信所畢業,現為台大電機系及電信所教授。

即使已身為大師,貝教授研討會總是親自發表論文,聽講時也總是坐在第一排

2001年貝教授和同學們的合照

2012年貝教授和同學們在實驗室的合照。貝教授的實驗室除了滿滿的學生之外,還有滿滿的紙本論文。

東霖助理教授於2003年及2005年取得臺灣大學機械工程系學士和應用力學所碩士學位後,於2009前往美國哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀機械工程學博士學位,2014年取得博士學位後,於同年進入中央研究院擔任博士後研究員。楊東霖助理教授於2019年8月開始擔任台大電機系和生醫電資所合聘教師。主要研究為運用超高解析光學影像技術,探討次細胞級等重要胞器結構,超高解析影像術突破光學繞射極限,能夠觀察各種奈米級胞器微細特徵,如中心粒與主纖毛(primary cilia),並與紐約紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)合作,成功發現主纖毛內負責生物訊號與纖毛生展的機制架構和中心遠端附屬物完整形態。其間多次參與國際生物物理和細胞生物會議,並發表多篇國際期刊論文,包括Nature Communications、Scientific Reports、Biophysical Journal、Developmental Cell、Cell Reports及Molecular Biology of the Cell。楊東霖助理教授的主要研究方向為: (1) 超高解析光學影像技術 (2) 中心粒與其附屬結構(distal appendages)三維形態分析 (3) 細胞主纖毛(primary cilia)生長和纖毛功能探討 (4) 超解析單分子追蹤。

東霖助理教授於2003年及2005年取得臺灣大學機械工程系學士和應用力學所碩士學位後,於2009前往美國哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀機械工程學博士學位,2014年取得博士學位後,於同年進入中央研究院擔任博士後研究員。楊東霖助理教授於2019年8月開始擔任台大電機系和生醫電資所合聘教師。主要研究為運用超高解析光學影像技術,探討次細胞級等重要胞器結構,超高解析影像術突破光學繞射極限,能夠觀察各種奈米級胞器微細特徵,如中心粒與主纖毛(primary cilia),並與紐約紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)合作,成功發現主纖毛內負責生物訊號與纖毛生展的機制架構和中心遠端附屬物完整形態。其間多次參與國際生物物理和細胞生物會議,並發表多篇國際期刊論文,包括Nature Communications、Scientific Reports、Biophysical Journal、Developmental Cell、Cell Reports及Molecular Biology of the Cell。楊東霖助理教授的主要研究方向為: (1) 超高解析光學影像技術 (2) 中心粒與其附屬結構(distal appendages)三維形態分析 (3) 細胞主纖毛(primary cilia)生長和纖毛功能探討 (4) 超解析單分子追蹤。