黃昱嘉,臺大電機系2016級系友

【系友動態:本系2016級系友黃昱嘉榮獲「第十八屆林榮三文學獎.散文獎」】

1993年生,台大電機系畢,迷因文學首腦,想像朋友寫作會一員。有時候也使用筆名「ㄩㄐ」,並以這名字出版了詩集《偽神的密林》。

相關報導

許冠文,臺大電信所博士班校友、愛吠的狗娛樂公司執行長

【系友動態:從「公部門接案王」跨足元宇宙,南漂台大電機博士如何一圓遊戲創業夢】

4年時光,可以成就什麼?

屏東海生館的AI大型互動裝置「與鯨共舞」、蛋品加工龍頭福記產線的「5G AIoT數位雙生協作系統」、網路通訊大廠智邦SMT產線的VR教育訓練、外科刀房的VR模擬手術系統、軍警VR模擬系統、HTC VIVE、Steam上的VR遊戲、線下VR遊戲場館⋯⋯從傳產到遊戲公司的專案,都是VR遊戲新創「愛吠的狗」,在短短4年內完成的案子。

愛吠的狗創辦人許冠文頂著台大電機電信博士學歷,卻不想走傳統的路,沒有像大多數的理工博士投入科技業,也沒去投資圈,反倒是興趣讓他踏上創業之路——因為就讀碩士期間愛拍攝短片,幫朋友寫國片輔導金企畫,做出了成就感,當完兵完之後就靠著當時的女友、現任太太送的一台VR遊戲設備,開始他的影像設計與VR遊戲創業之路,後來被智庫單位發堀,因而受邀至南部發展。

回首創業過程,許坦言,公部門的資源、補助的對於新創的幫助很大,公司辦公室一路便是進駐新創空間,「不只是帶資源、也帶進產業所需人才。」

相關報導:

張國恩,臺大電機系博士班1990級系友,東海大學校長

【系友動態:東海大學校長張國恩:跨域學習刻不容緩 攜手Google、中華電信打造智慧校園】

今年2月,東海大學迎來了新任校長張國恩,張國恩以台大電機博士的專業,投入教育服務長達37年,先後在台灣師範大學、東海大學擔任校長,他笑著說,「其實每個人在職場上都是斜槓青年,就如同我結合資工背景改善學習模式一樣,未來尤為進化,單憑一個專業無法立足社會。」

「讓學生有更多機會學習,有效結合不同領域的專業,是學校從上到下的責任」張國恩說,東海大學推動的未來大學計畫,著重「翻轉教學」、「制度彈性化」、「以目標為導向學習」、「開放環形的大學」四大目標,而今年推動的光點計畫,更讓東海大學學生有了全新的學習體驗,由大渡山-東海AI中心開辦「智慧製造」、「韌性建設」、「淨零排碳」三項專業領域班級,引進產業界優秀人士教授課程,由於業師深知企業內部專業人才需求條件,能夠精準設計課程及務實訓練。在傳統產業積極邁向工業4.0之時,結合在地產業需求,創造學校、產業與人才的多贏效果。

相關報導

江夢熊,臺大電機系1989級系友, Impact Science Ventures 創辦人暨管理合夥人

【系友動態:硬體不性感,卻能改變世界!Impact Science Ventures江夢熊給台灣硬體新創的3大建議】

在軟體更受青睞的現在,投資硬體技術似乎不夠性感。相較軟體公司,硬體公司從研發到商用化需要更長的時間,但是2021年成立的Impact Science Ventures希望透過投資這些新創,在食農、半導體、製造業、能源、材料和生物技術等領域帶來更永續的產業變化。打造植物食品的UMARO、減少製造業碳排的Antora Energy等新創都是Impact Science Ventures的投資對象。

台大電機畢業、UC Berkeley量子物理學博士出身的江夢熊創辦過3間深度技術新創,也都成功出場,為了能夠加速深度技術的商業化,攜手Alain Harrus、Robert Ethier 2位夥伴成立了Impact Science Ventures,更希望深化台美兩地的技術交流。

相關報導

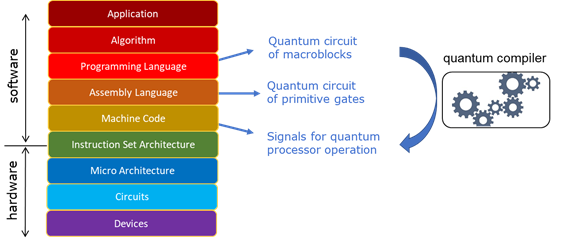

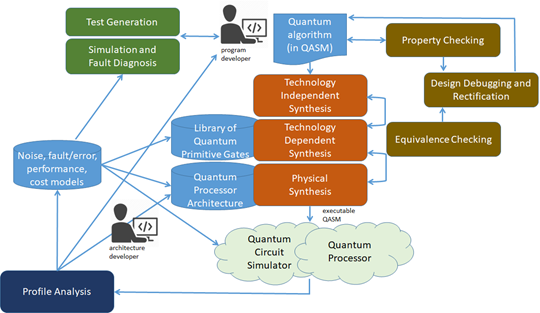

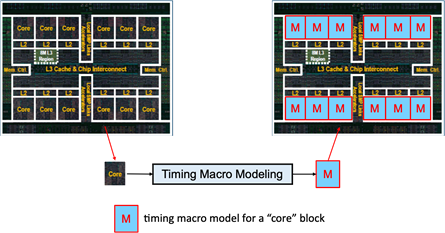

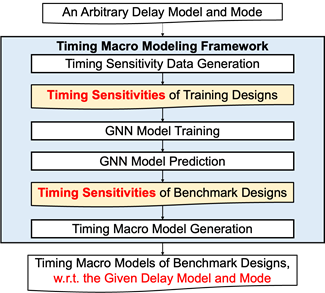

為使量子電腦有廣大的商業應用,除了建造可靠強大的量子處理器外,在很大成份上將需仰賴量子計算軟體。電子設計自動化(electronic design automation, EDA)在量子計算系統的軟體與硬體建構上分別扮演關鍵角色。在量子軟體建構上,量子演算法是透過一系列的量子運算元(a.k.a. unitary operation)所構成,亦即量子演算法是以具有複雜量子運算元的量子電路所表示。為使量子演算法得以在量子處理器上運行,量子運算元必須被拆解至ISA所有的基礎量子邏輯運算元,亦即量子演算法須以僅具基礎量子運算元的量子電路來執行。這將具複雜量子運算元的量子電路轉換為僅具基礎量子運算元的量子電路之過程即為量子程序編譯。這過程與EDA的電路合成流程非常相似,也因而許多EDA技術被運用於量子程序編譯。

為使量子電腦有廣大的商業應用,除了建造可靠強大的量子處理器外,在很大成份上將需仰賴量子計算軟體。電子設計自動化(electronic design automation, EDA)在量子計算系統的軟體與硬體建構上分別扮演關鍵角色。在量子軟體建構上,量子演算法是透過一系列的量子運算元(a.k.a. unitary operation)所構成,亦即量子演算法是以具有複雜量子運算元的量子電路所表示。為使量子演算法得以在量子處理器上運行,量子運算元必須被拆解至ISA所有的基礎量子邏輯運算元,亦即量子演算法須以僅具基礎量子運算元的量子電路來執行。這將具複雜量子運算元的量子電路轉換為僅具基礎量子運算元的量子電路之過程即為量子程序編譯。這過程與EDA的電路合成流程非常相似,也因而許多EDA技術被運用於量子程序編譯。

↑閉幕抽獎得獎者合影

↑閉幕抽獎得獎者合影

↑向誼庭小姐接受訪問與其作品〈千手千眼觀音〉

↑向誼庭小姐接受訪問與其作品〈千手千眼觀音〉 ↑陳懷璞同學接受訪問與其作品〈The Wonder Nature〉

↑陳懷璞同學接受訪問與其作品〈The Wonder Nature〉

小隊員大合照1

小隊員大合照1

密籌

密籌