黃語棠

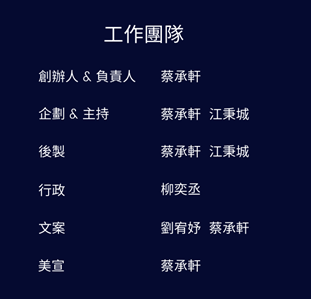

↑ 圖(一) : 採訪合照,由左到右分別為謝承修同學、崔翰清同學、洪牧白同學、朱百一執行副總、黃國僑經理、黃語棠同學與賀崇恩同學。

人物介紹

朱百一是台大電機系 2007 級系友,資工所 2010 級所友,畢業後於群暉科技任職至今。目前在群暉科技硬體設計與營運事業群擔任執行副總,主要負責硬體產品設計與開發、橫向擴充儲存系統、生產品質管理等業務。

黃國僑是台大電機系 2008 級系友,電機所 2011 級系友,研究所時期到瑞典皇家理工學院交換學生一年,目前在群暉的雲端應用組擔任經理,主要負責雲端產品的前端(包括瀏覽器、擴充功能和手機的部分)

從台灣儲存世界的記憶──群暉科技

群暉科技由廖群與翁英暉於 2000 年創辦,目前台灣總部已有超過八百名的員工,全球逾一千兩百名,為全球領先的私有雲儲存與備份解決方案廠商。

在資料管理與雲端備份日益重要的年代,硬體設計與營運事業群的執行副總朱百一提到群暉之所以能脫穎而出,達到市佔率第一的兩個關鍵。首先,群暉的產品從硬體、韌體到軟體皆為自行設計,因此對系統掌握度高,可以利用靈活的軟硬體整合設計,達到低成本、高效能,提供消費者最高的 CP 值。以電源供應器為例,群暉透過軟硬體整合設計,在系統開機時錯開硬碟馬達啟動時間,藉此避免大電流,降低能源成本。公司更有 43% 員工為軟體工程師,為系統品質把關。

由於群暉的 NAS 皆為台灣製造,從最一開始的設計、選料、生產到維修,把關一個個小環節,並持續改善產品。朱百一以隨機存取記憶體 (RAM) 作為例子:當生產成千上萬台 NAS 的時候,偶爾會發現中央處理器 (CPU) 佔不到 RAM 的狀況,經過研究發現,其實一般人以為相同的 RAM 插槽的品質其實是有高低之分的,而只有建立專屬的產品供應鏈並追蹤每一批產品用料的廠商,才能選擇其中的優者,給顧客較好的體驗。這些都來自群暉經年累月的嘗試和累積。

除了硬實力外,群暉的商業模式也有其獨到之處。朱百一解釋到 : 儲存產業已經成為民生必需,只要產品夠好,不怕沒有顧客購買,因此群暉專注研發和生產,把商品品質做到最好,並和全球代理、經銷商合作,銷售產品到世界各地。依循這樣的模式,群暉至今已銷售超過千萬台產品,客戶包含政府機關、跨國公司、銀行業、網紅等,甚至是工地上的電線杆都有群暉產品的蹤跡。

儲存王國的拼圖 : NAS、C2與監控

做為群暉的主要產品,朱百一解釋到網路儲存伺服器 (NAS) 與儲存區域網路 (SAN) 的差別。前者主要已檔案為單位,應用程式透過網路向伺服器存取檔案,適用於絕大多數存取一般檔案的狀況;後者則多以區塊 (block) 為單位存取資料,適合在資料庫、虛擬器等低延遲服務。而未來的產品發展上,他則希望產品能一代一代朝空間增加、速度增快和價格降低等三方面去努力。

而C2 Storage則結合了網路開放資源空間與 NAS 主機的混和雲 (Hybrid Cloud) 服務,C2雲端事業群雲端應用組經理黃國僑提到,混合雲上的公司配置視各用戶需求而定,但若無需求上限,備份講求本地端有一份資料,雲端也有一份資料,保證未來資料遺失或損毀時,能夠確實還原且完整地還原。除了混合雲之外,黃國僑亦提到了「混合分享」(Hybrid Share)服務,適合有許多公司分布,需要時常在各分公司本地端共用或拿取資料的客戶使用。當然,在如此大量的資料與機密的背後,黃國僑也指出了資訊安全意識的重要性,除了將防護措施寫成文件和資安部門來回討論外,公司也培養了一群專門「打」自家機器的安全團隊,為產品資安進行多一層把關。

除了上述兩項產品外,群暉也發展了網路和監控設備兩類產品,朱百一說道,有錄影便會產生儲存需求,而網路儲存設備則會與網路息息相關。在監控系統方面,群暉的產品融入了人工智慧,朱百一也預期在未來幾年內,透過 AI 對影像進行分析和辨認將成為監控系統的基本功。

軟體?硬體? 朱百一與黃國僑的電機路

黃國僑的路從計算機科學組 (CS) 走起,當初隨著王凡教授做關於驗證相關方面的研究,儘管該領域偏向理論層面居多,黃國僑回想起來認為該領域的知識對於現在工作雖無直接幫助,卻在不斷釐清題目和自行找尋答案的訓練中,培養了不少關鍵能力,如今成為了 C2 雲端事業群雲端應用組的經理。

朱百一的故事則從軟體說起。身為電機系的學生,朱百一卻對寫程式較感興趣,因此修了不少資工系的課程,研究所也就讀資工所並從事關於嵌入式系統排程的研究。進入群暉後,朱百一一路從軟體工程師當上了經理,卻決定接受挑戰,從軟體部門走向硬體部門,並憑藉大學時修過的電路學、電子學等基礎,加上自己持續進修補足所需的知識,帶領硬體團隊持續前進。

兩人如今都擔任了公司的管理職,都對其單純作為工程師的差別做出了評論。朱百一認為最大的變化是心態上的改變。當工程師的時候,只要自己的個人能力足夠,事情和時程都是自己可以掌控的,但是當上管理階層時,你不再是為了部分的功能負責而已,而是要為整個團隊負責,且你會需要去處理一些你不知道要如何解決的問題。例如公司希望追求更好的產品品質,但每個人對品質的定義不同,需要不斷討論,因此必須花時間逐步分析硬體、製程、用料等進行,當深入分析時又會發現這些問題需要透過統計去實證,這些問題的形式符合哪些模型,而模型又會進一步影響成本與費用。此外,產品有退貨需求時,如何使退貨流程更有效率,先寄新的並回收問題產品,抑或直接維修再返還,這些都牽扯到了庫存、營運、周轉備料等知識,也都是擔任管理職時所必須面對的問題。然而,更重要的是在面對這些問題的同時,朱百一也領悟到一個關鍵的心態,管理職並非發現問題,並交辦給下屬即可,而是要領導大家從一系列不確定的事物中,摸索出方向,讓整個部門前進。

對黃國僑而言,當上管理者除了硬實力外,亦須具備三項軟實力。首先,黃國僑提到了建立團隊的願景和文化的能力,像是跟組員們分享工作的心態和重要的決策與事項;同時也必須建立信任,員工提早做完事情會主動詢問下一項任務,而不小心延遲完成也不會被責備是在打混。接著,提升效率的重要性。在瑞典交換學生期間,黃國僑領悟到了該國在不要求員工加班的情況下,還能維持繁榮強盛的關鍵是效率,因此如果其組員提出可提升產品、自己與整個團隊工作效率的事情,便會給予支持。最後,要勇於接受挑戰。「成長型人格」這個詞已出現一些時日了,黃國僑認為它想表達的是一個人能做到哪些事情非僅與天分有關,而是可以靠後天努力達成。以工程師為例,由於技術日新月異,很可能會因為熟悉某種語言或方法,便持續使用同樣的方法解決問題,但若墨守成規,技術便無法突破。而擁有以上三種軟實力外,也必須具備溝通能力,將公司與團隊的目標,傳達給組員,使大家齊心為公司發展盡力也是同等重要的。

↑ 圖(二): 群暉科技員工休息室。

↑ 圖(三): 群暉科技門廳。

↑ 圖(四): 群暉科技產品。

↑ 圖(四): 群暉科技產品。

MakeNTU是由臺大電機系學生主辦,全臺灣最大的軟硬體實作創客松,參賽者要在24小時內做出符合當年主題的作品並Demo,考驗參賽者的軟硬體實力、解決問題能力與表達力。今年MakeNTU邁入第八屆,來自全臺各地11所學校、將近200位學生共同合作競爭交流,約20間國內外知名企業與教育部支持贊助,及來自各科系的13位評審建議指導,一同共襄盛舉。

MakeNTU是由臺大電機系學生主辦,全臺灣最大的軟硬體實作創客松,參賽者要在24小時內做出符合當年主題的作品並Demo,考驗參賽者的軟硬體實力、解決問題能力與表達力。今年MakeNTU邁入第八屆,來自全臺各地11所學校、將近200位學生共同合作競爭交流,約20間國內外知名企業與教育部支持贊助,及來自各科系的13位評審建議指導,一同共襄盛舉。

籌備過程

籌備過程 活動總結

活動總結