教/業師:李建模、林坤佑、陳士元、陳和麟、 陳君朋、陳宣文、張時中、鍾孝文、闕志達

助教: 許瑞福

大學生:方致偉、何吉瑞、李瓖芸、吳宛臻、吳倉永、吳諺倫、沈昶劭、邱迎禎、林哲賢、高珮瑄、郭士愷、黃家翰、張問寬、童 寬、鄭 閎、鄭景平

研究生:王登胤、江子近、李明庭、孫明均、黃浩恩、曹孝嚴、游彥勝、蘇宛琳

(以上為本文合著者,依筆畫順序排列。)

壹、為新鮮人量身訂做的入門設計與實作教案,歡迎使用並請指教

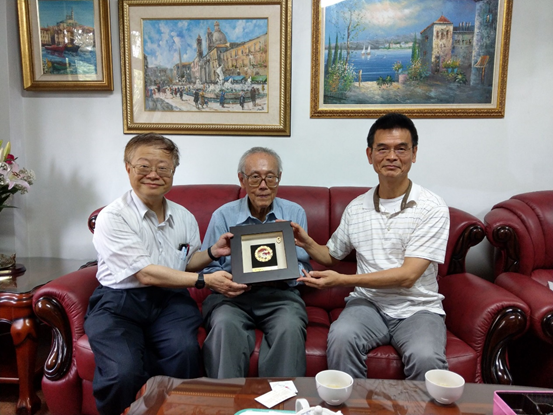

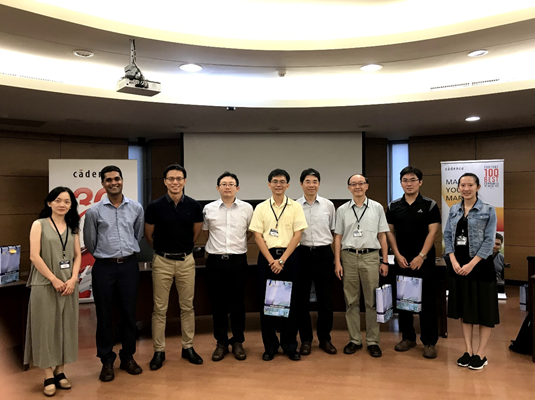

本文的臺大電機系師生作者群於2017年下半年學期,經由「創意電資工程入門教育設計」課,以團隊合作為基礎之學習(Team-based Learning, TBL)與計畫為基礎之學習(Project-based Learning, PBL)的方式,共同為大一學生創作設計教案(圖一),以大一學生普遍有能力修習的礎石(Cornerstone)課程,來引發大一學生對電機與資訊領域探索的興趣、動機,培養工程設計與實作、團隊溝通合作等基本工程素養,進而於後續大學生涯可以精進自主學習的能力。

圖一: 師生以TBL及PBL模式共同為大一學生創作設計教案

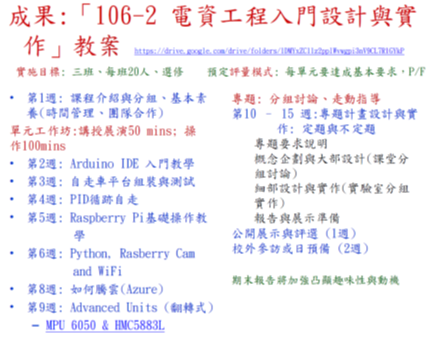

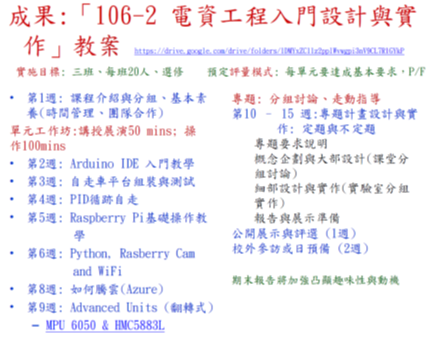

教案設計成果名稱:「電資工程入門設計與實作」(課綱如圖二)

圖二:「電資工程入門設計與實作」課程教案綱要

教案網頁連結:

https://drive.google.com/drive/folders/1DMYxZC11z2pplWvwgpi3nV9CL7R1GYkP

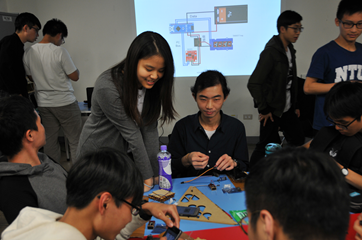

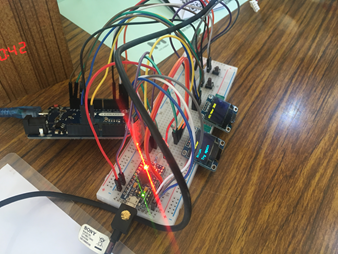

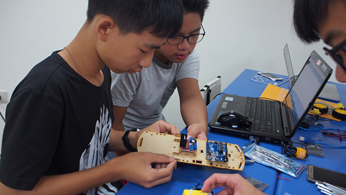

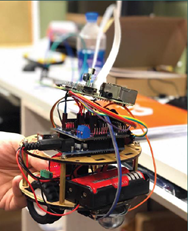

所設計教案已於2018年上半年大一選修課「電資工程入門設計與實作」付諸實施(圖三),共三班合計57位大一學生選修。教案設計環繞「循跡自走車尋寶」為主題,內容包括

- i) 單元工作坊: 以8週來建立基礎知識與能力, 3小時單元工作坊中講授展演50分鐘,學生分組操作100分鐘。

ii)入門專題: 提供「循跡自走車尋寶」專題要求,由各分組統整單元工作坊所學,分組討論,進行企劃、設計與實作,並競賽展示,撰寫報告。

圖三:大一學生使用教案進行設計與實作

實施過程由教學發展中心李紋霞老師指導江允芃博士生進行成效評量,顯示所設計教案已為選修的大一學生帶來顯著成效。

本教案設計師生團隊因此為文向電機之友們報告分享「創意電資工程入門教育設計」課,師生以大一學生需要為中心,團隊合作,共同創作設計教案的成果與經驗,歡迎使用所設計教案,並敬請指教以供持續精進。

貳、緣起:給新鮮人們甚麼電資工程設計與實作的挑戰

電機系大一學生基礎學養佳,學習能力強,勇於挑戰創新。本系2017-2018學年度開始實施的新必修/必選課程規劃,留給大一同學有較多的選修彈性空間。雖然電機與資訊工程的專業背景尚待建立,教師們三不五時總會問:「基礎必修、知識性、分析性的課程之外,該給新鮮人們甚麼設計與實作的挑戰?」

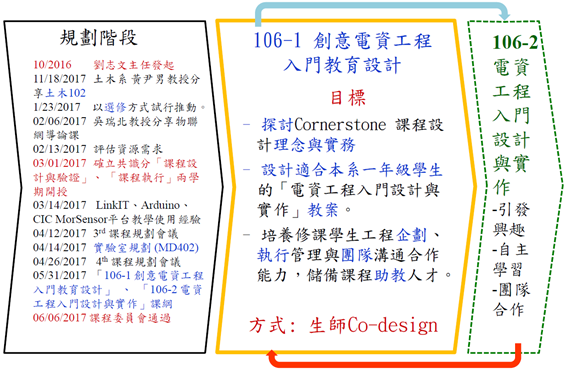

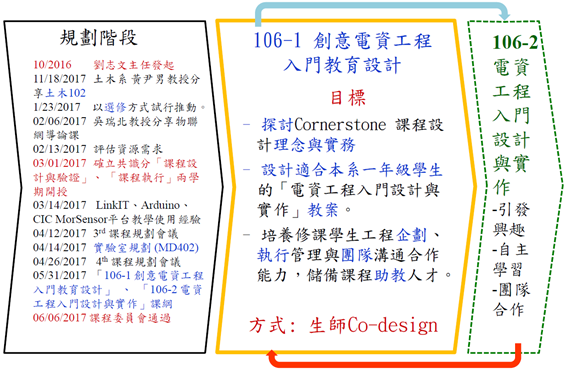

為落實本系「與時俱進、深耕卓越」的目標,接軌國際工程教育創新精實趨勢,配套系上教師為大學部高年級學生所開授頂石(Capstone)相關專題課程,劉志文主任自2017年10月起,陸續洽請有興趣同仁考慮幫忙推動為一年級新鮮人開授以工程設計與實作為重心的入門課,期許透過適當的挑戰,引發大一學生對電資領域問題深入的興趣,建立後續年級逐步自主探索的動機,培養一些接軌國際的基本工程素養。

有鑑於土木系六、七年來於大一project-based引導課程建立成功案例,2017年11月中由本系在教育發展中心兼任幫忙的李建模教授協助安排,於午餐會談邀請土木系黃尹男教授等前來分享,同仁很受激勵。闕志達與張時中教授承劉主任的號召鼓勵,乃於2017年1月底啟動一系列腦力激盪與規劃會議(詳參圖三左方區塊),參與討論規畫同仁有陳士元、闕志達、李建模、謝宏昀、葉丙成、鍾孝文、于天立、林坤佑、陳和麟、李峻霣、吳瑞北、王帛霞、張時中等教授。

腦力激盪會議結果確立了下列規劃方向與策略:

(一) 入門設計與實作課程目標

目標一:引導電機系一年級學生透過對資通訊(ICT)相關專題探索與實作, 開始培養基本工程素養,包括深入掌握問題/現象本質、具體定義問題、積極創新解決問題、主動團隊溝通合作、精實生動的科技報告等。

目標二:引發對資通訊(ICT)領域工程問題探索的興趣與學習深入學理的動機。

(二) 開授於大一下學期,因考量大一學生已有程式設計與數位電路邏輯設計的基礎,對大學學習環境也較熟悉了。

(三) 以選修課方式試行推動,以利教案設計從中改進,也讓大一學生自主選擇學習。

(四) 從「知其然」引發大一學生後續「知其所以然」的興趣,並協助提升工程設計、解決問題的自信。

(五) 經實務評估,以跨電機與資訊領域、大一學生易於上手的自走車與物聯網課程規劃設計推動載具(driving conveyer)。

(六) 需請系方投入充分助教資源,小班教學,並設置可供共用的教學實驗室。

(七) 邀請相關業界於不同面向參與。

(八) 於學年的上學期開授給高年級與研究生修習的教案設計課程,進行Project-based Learning教與學,生、師共同創新設計與實作檢驗教案,並培養成為下學期大一學生小班教學的助教,實現以學生需求為中心的教學。

課程規劃會議最終確認向系提案於2017-2018學年新開授「創意電資工程入門教育設計」 、 「電資工程入門設計與實作」兩課程,並獲通過。圖四中間及右方顯示兩課程架構及關聯,上方淺藍箭頭顯示「創意電資工程入門教育設計」的教案設計及助教人才產出,作為「電資工程入門設計與實作」的內容基礎,而下方紅色箭頭顯示「電資工程入門設計與實作」實施的經驗與評量,作為來年教案修訂與助教培訓強化的具體回饋,由系方視需要專案邀請開授。此循環未來擬逐年依循環式品質管理(PDCA)來後續規畫、教學、評量、及改善提升課程品質。

圖四:整體規劃過程及兩課程關聯圖

叁、如何有效的以新鮮人需要為中心透過團隊合作設計教案

因著前述方向與策略第(八)項所規劃的「創意電資工程入門教育設計(Creative Cornerstone Course Design for ICT and Engineering Education)」 課程,已於 2017年下半年學期開授,以TBL+PBL方式進行教與學,生、師共同創新設計2018年上半年學期為大一學生開授「電資工程入門設計與實作」所需的教案,進行實作檢驗,並儲備成為小班教學的助教。

「創意電資工程入門教育設計」課程實施狀況如下:

授課:教師8位、業師1位

修習學生組成:大學部大三 15位、大四1位

研究所電機所碩一1位、電子所碩一4位、電信所碩二2位、博三1位

課程目標:

一、探討國內外Cornerstone Engineering Education 課程設計理念與實務案例

二、設計適合本系一年級學生對資通訊(ICT)相關專題探索與實作的「電資工程入門設計與實作」課程教案。

三、培養修課學生工程企劃、執行管理與團隊溝通合作的能力,儲備「電資工程入門設計與實作」課程助教人才。

評量方式:作業(20%)、上台口頭報告(20%)、分組單元實驗設計與實作驗證成果報告(60%)

課程綱要:

一、Cornerstone Engineering Education 課程設計理念與實務3週:包括進行國內(台大土木CE101、102)、國外(美、歐、韓)文獻與案例研讀,分組課堂簡報與討論,繳交書面總結報告。

二、分組自訂專題概念設計與大部企劃2週:包括勾勒專題概念,概估資源需求,企劃細部設計時程。

三、分組自訂專題設計、實作驗證與展示5週:包括專題分組細部設計,可行性實作驗證,整合設計與展示,撰寫報告。

四、「電資工程入門設計與實作」所需的入門工作坊單元與專題教案分工設計與展示5週: 包括軟、硬體、系統平台單元入門教案分組細部設計,業師蒞臨分享指導(圖五松翰、圖六 微軟),可行性實作驗證與展示,跨組整合設計規範,撰寫教案書面報告。

五、台達電桃園廠綠建築、產線及工業自動化展示參訪 (1週,圖七)

六、寒假(2018年1、2月)各教師分組指導,並修訂、補充、潤飾教案(圖八)。

圖五:業師(松翰科技)、教師與修課同學教學相長

圖六: 微軟專家講評/指導期末競賽

圖七: 台達電參訪

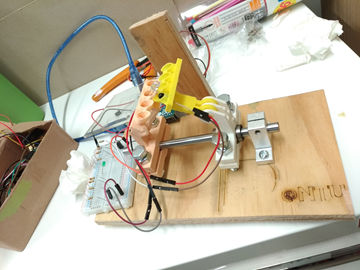

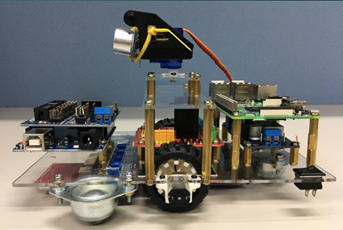

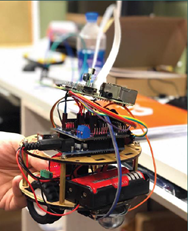

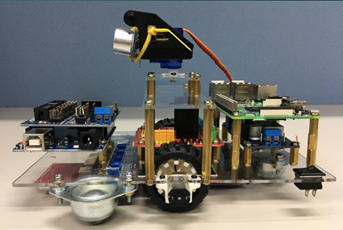

圖八:自走車改版(左:寒假前、右:寒假後)

肆、總結課程實施特色與成效

總結2017年下半年「創意電資工程入門教育設計」課程實施特色為i) 生師共同創作,發揮創意,團隊合作設計教案;ii)運用「以專案為基礎式學習(PBL) 」的方式來進行教案設計;iii) 結合國內外礎石工程教育成功案例經驗;iv)業師們全程(陳宣文系友,圖五)或主題式(松翰科技,圖五、微軟專家,圖六)參與指導,v) 針對本系大一學生基礎學養佳及學習能力強的特質,設計教案來引導加強自主探索學習解決問題、豐富實作經驗、促進團隊溝通與合作能力等; vi) 培養助教,修課的高年級學生與研究生就是自己所參與設計教案對大一同學的施教者,教學相長;vii) 產出「電資工程入門設計與實作」課程教案一套,綱要如圖二所示。期末教案競賽影片連結:

期末測驗(小地圖):https://drive.google.com/open?id=1flCaRMaMZDZqUco4zCLhjUnuFMzTsmGO

期末展示(大地圖):https://drive.google.com/open?id=19W42U2KAZM1-OwzyZ4qCPzLv9h209wrO

教案內容已經團隊授權同意,可供公開給各方分享使用:

https://drive.google.com/drive/folders/1DMYxZC11z2pplWvwgpi3nV9CL7R1GYkP

2017年下半年「創意電資工程入門教育設計」課程所設計教案成果已於2018年上半年大一選修課「電資工程入門設計與實作」分三班實施,合計57位大一學生選修。教案實施過程由教學發展中心李紋霞老師指導江允芃博士生進行成效評量,以修課學生為控制組,未修課的大一學生為對照組,設計問卷,於各階段實施前測與後測。分析顯示,所設計教案已為選修的大一學生們帶來顯著成效,並與對照組同學產生差異化功效。具體成效分析比較,將另為文於二部曲向電機之友們報告分享,敬請期待。