撰文:沈宜諺(電子所奈米組)

參訪日期:2025/03/03–2025/03/05

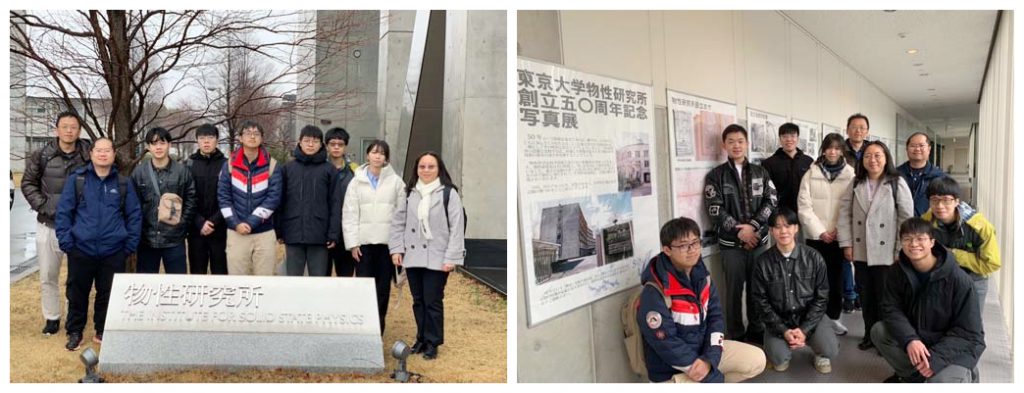

很幸運能夠參加此次前往東京大學物性所的參訪,在短暫的三天內,我們深入認識並參觀了近12 間實驗室,了解其研究方向與技術應用。

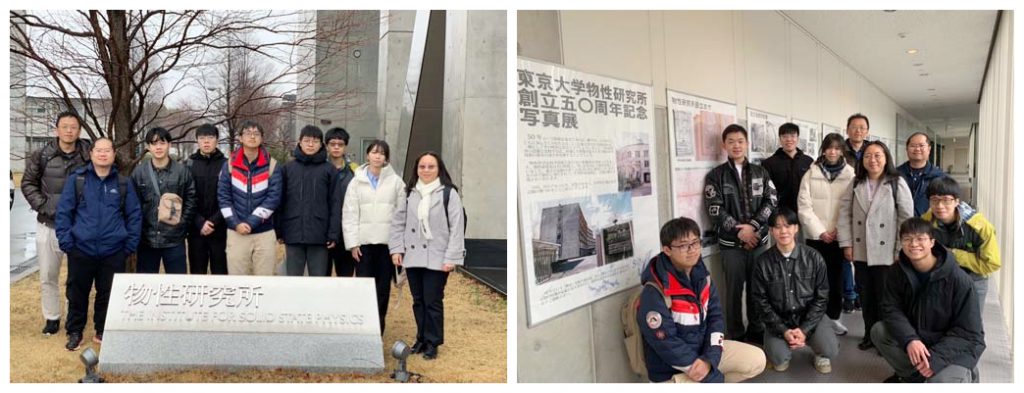

東京大學物性研究所(Institute for Solid State Physics, ISSP)成立於1957年,是全球頂尖的物性物理與材料科學研究機構之一,致力於凝態物理的基礎與應用研究,匯聚了眾多在超導、自旋電子學、量子材料、先端顯微技術及光學物理等領域的頂尖學者。

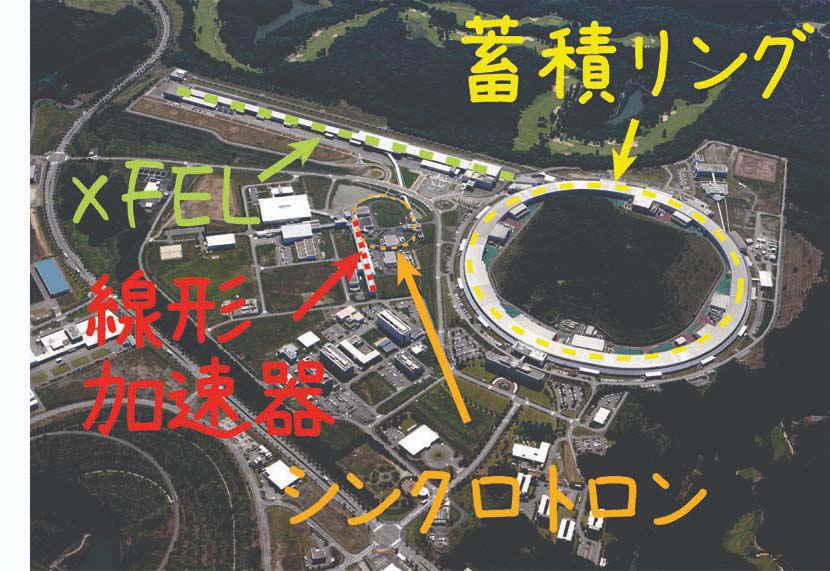

ISSP 所在的東京大學柏校區

ISSP的研究涵蓋多個領域,從探索物質在極端條件下(如超低溫、高磁場、高壓力等)的行為,到開發新型功能材料與量子計算技術。研究所內設有多個獨立實驗室,每個實驗室專注於不同的研究方向,例如高溫超導、拓撲材料、太赫茲光譜技術、低維電子系統與磁性材料等,這些研究不僅推動基礎科學的發展,也為未來的科技應用奠定基礎。

此外,ISSP 還與世界各地的研究機構保持緊密合作,並提供開放式的大型實驗設施,例如同步輻射光源、超低溫與超高磁場實驗平台等,讓國內外學者能夠共同推動物性物理的前沿研究。

1.1 雷射相關實驗室

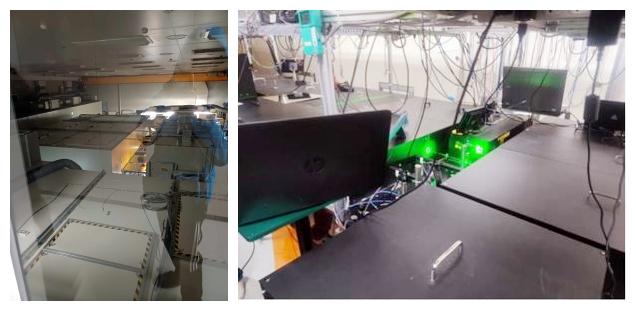

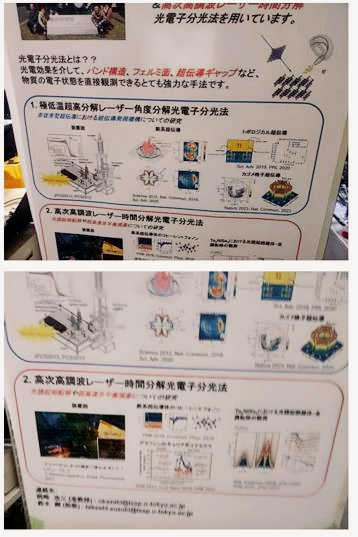

此次參訪,我們參觀多個以雷射技術為研究主題的實驗室,如小林洋平教授的高功率雷射加工、板谷 治郎教授的軟X 光阿秒(attosecond)雷射激發溶液分子的高次諧波產生分析、木村 隆志教授的X 光應用、岡崎浩三教授角分辨光子能譜學(Angle resolved photoemission spectroscopy,ARPES)分析,以及松永隆佑教授的光激發效應,如反向自旋霍爾效應。

其中最讓我印象深刻的是小林教授對未來勞動力短缺問題的前瞻性考量,思考如何結合AI 提升製程的自動化與智能化,而實際上也小林教授也真實地打造了一套智能雷射加工系統,能根據客製化需求,預測加工結果,並評估所需的機材與成本,大幅提高生產效率與靈活性。小林教授的研究讓我意識到,科學研究不僅是技術的突破,更重要的是如何將這些技術轉化為實際應用,與現今社會議題連接。

左:岡崎教授的ARPES 設備;右:小林教授的自動化加工系統(圖源來自ISSP NEWS)。

1.2 理論計算相關實驗室

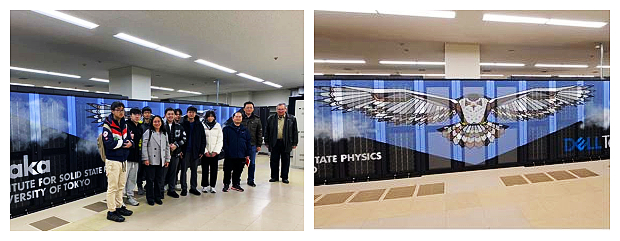

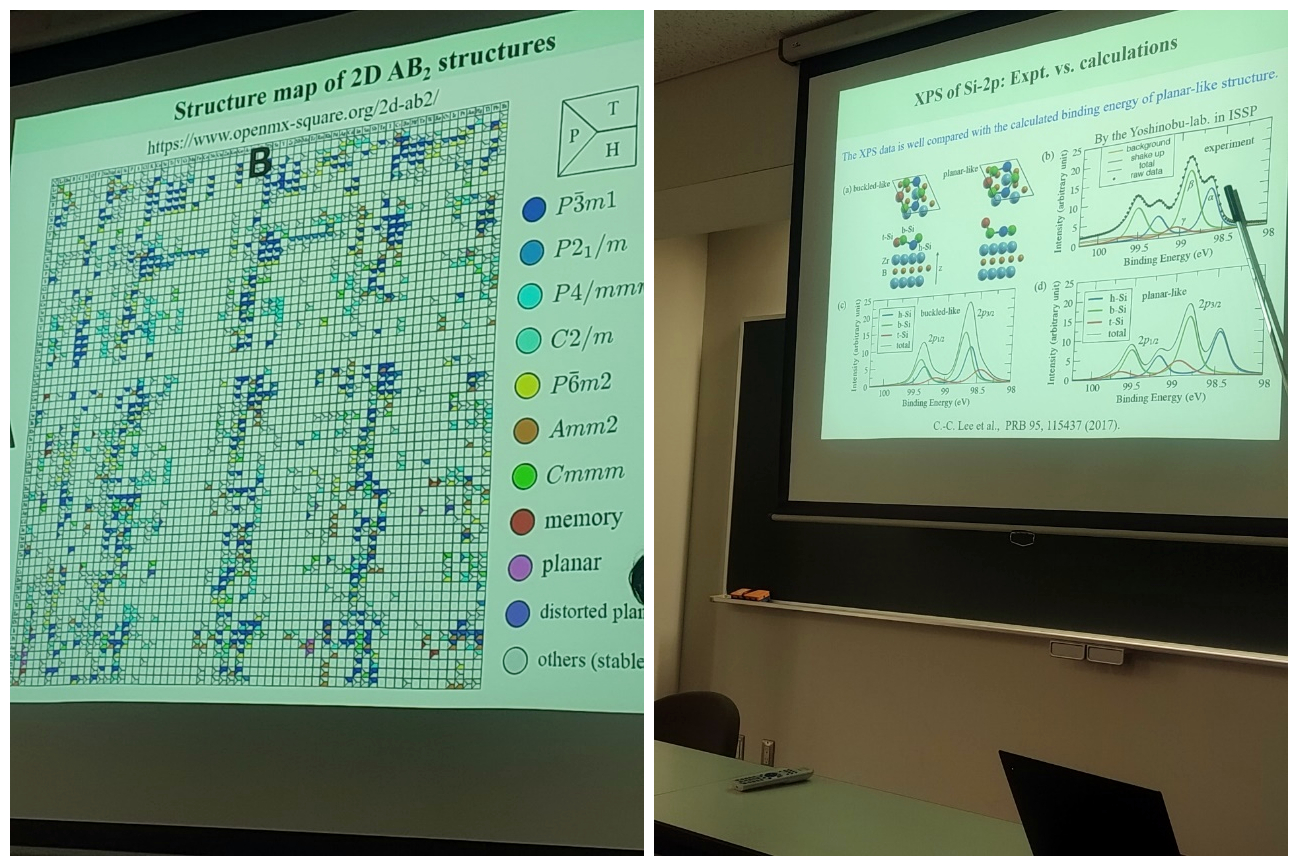

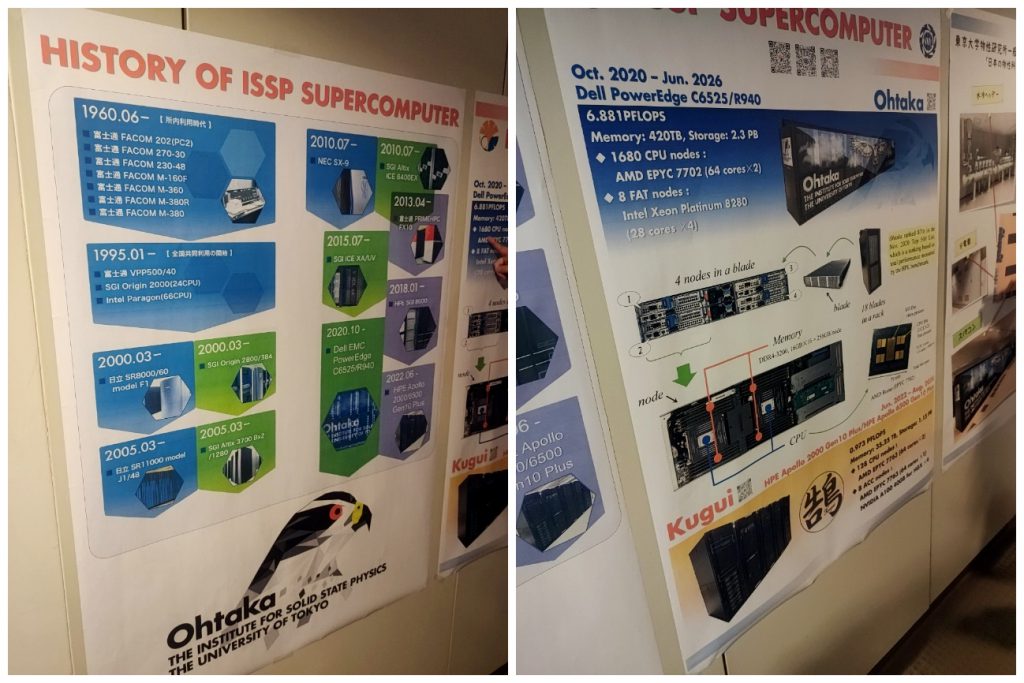

在理論計算方面,尾崎 泰助教授利用密度泛函理論(Density functional theory,DFT) 進行材料設計與物性研究,以及押川 正毅教授專注於量子物理的理論計算,此次則是介紹了一維系統中低溫費米子流動問題。由於這類研究涉及龐大的數值運算,ISSP 特別設置了超級電腦,並每五年汰換一次,以確保計算效能。目前,計算主機―Ohtaka 的運算能力高達6.881 PFLOPS,並附有420 TB 的記憶體,運算能力極為強大。看到這樣的計算資源,若是未來能持續與ISSP 進行研究交流,使用到這些資源,將能大幅提升理論計算的效率與精準度。

尾崎教授對二維AB2 結構材料組成的預測圖。

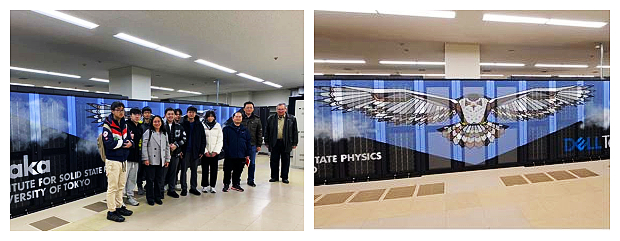

左:我們與Ohtaka 的合照;右:Ohtaka 的代表動物為老鷹。

1.3 材料科學相關實驗室

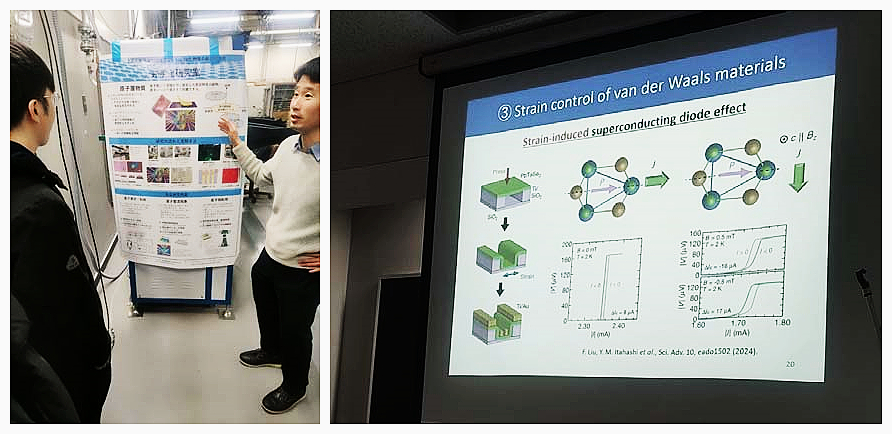

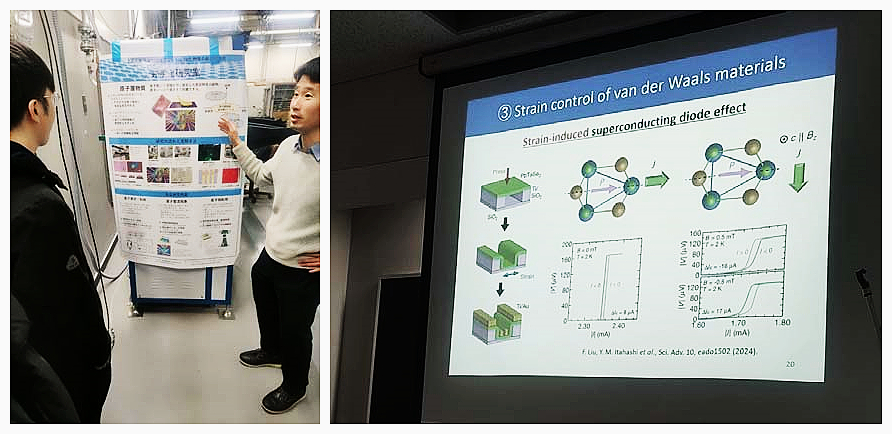

此外,ISSP 在材料物性研究方面涉獵廣泛,特別是在電子自旋與量子效應方面投入了大量研究。例如,井手上 敏也教授從極性與對稱性的角度探討二維材料的量子效應,最主要是介紹到應用於量子整流的超導二極體效應(superconducting diode effect,SDE),PbTaSe2 的應變誘導超導二極體效應(Strain-induced SDE),材料受到應變後導致的晶格結構變形會使得極性結構對稱性減弱,進而引起在超導狀況下的diode effect,對於量子整流具有非常高的應用價值。利用最基礎的物理機制和基本原理,延伸應用至量子領域令我驚嘆,彰顯了基礎物理在前沿科技發展中的重要性與活用性。

左:井手上教授介紹實驗室的研究內容與儀器;右:Strain-induced SDE 的結構是意圖與研究成果。

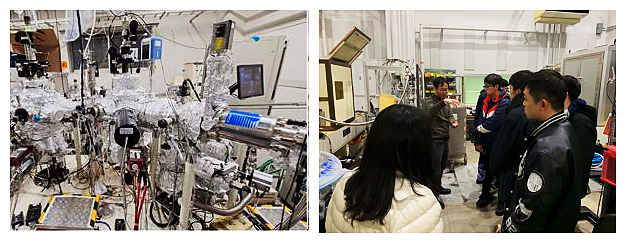

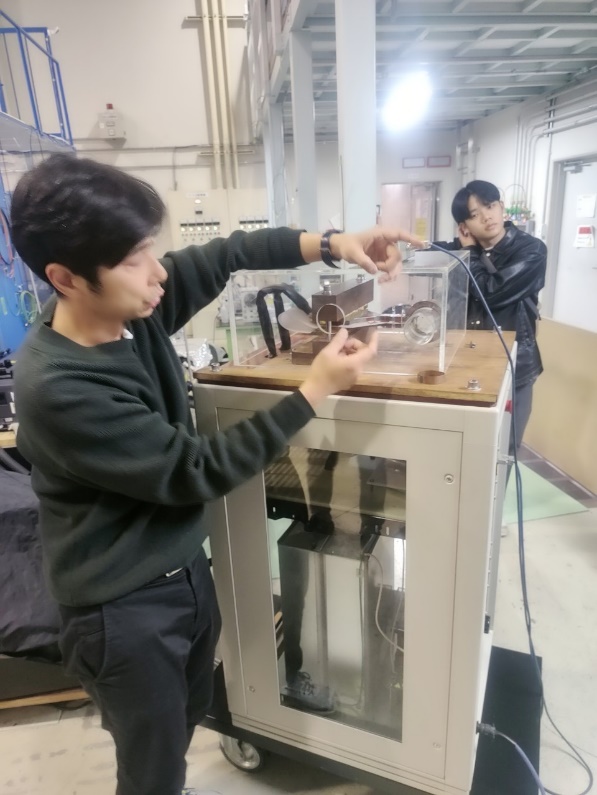

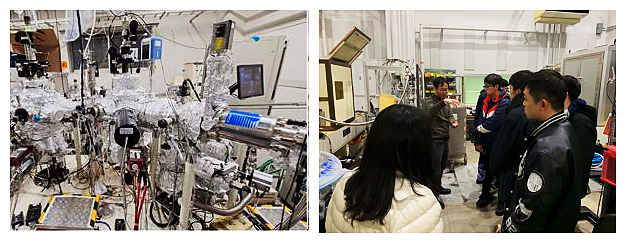

三輪真嗣教授則是研究材料中的量子電子自旋現象,尤其以磁性材料為主軸。比較特殊的是三輪教授是使用分子束磊晶(Molecular beam epitaxy, MBE)系統進行金屬薄膜的成長,相較於常用的濺鍍機(Sputter),其長晶環境更為低壓能獲得更好的結果,此外三輪教授也展示了藉由分子手性差異引起的自旋選擇性的研究成果。

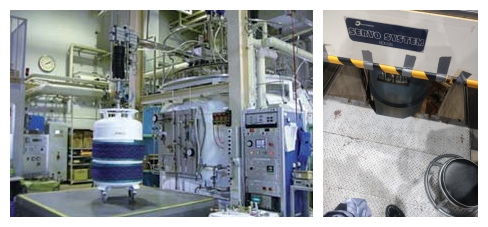

最後,山下 穣教授則專注於極低溫與高壓環境下的超導材料研究,尤其以核斷熱消磁冷凍機進行的極低溫(最低約1 mK)的材料物性研究著重介紹。除此之外,山下教授在ISSP 中建立了液氮回收與加壓系統,不只能夠循環使用且可自助式進行液氮的填充,大大提升研究的方便性與降低消耗性研究花費。

整體而言,這次參訪不僅讓我接觸到最前端的材料物性研究,也讓我深刻體會到基礎物理如何轉化為實際應用並進行研究。

左:三輪教授實驗室中可切換多種金屬材料的MBE 系統;右:山下教授講解核斷熱消磁冷凍機的運作原理。

1.4 各式領域實驗室

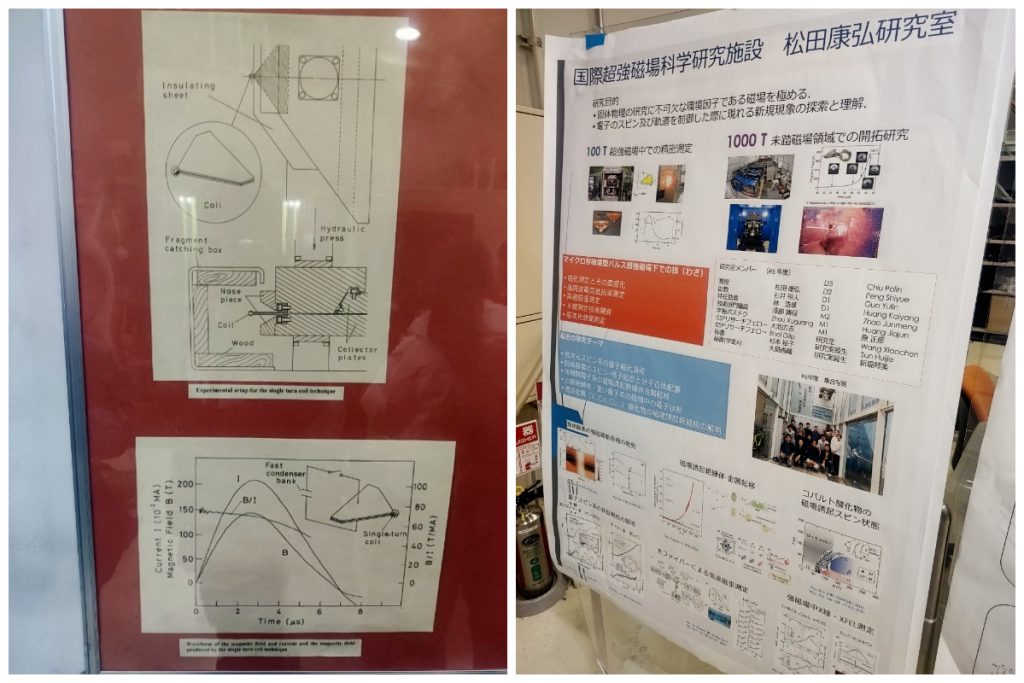

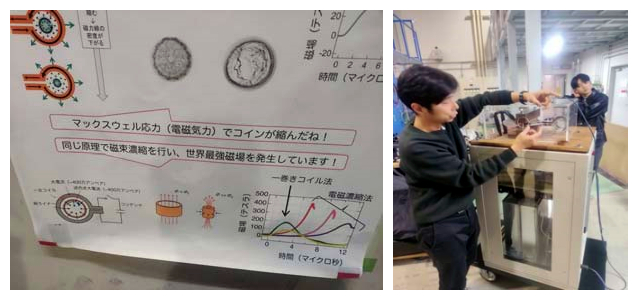

除了前述的實驗室之外,我們還參訪了小濱芳允教授的世界第一超高磁場實驗室,致力於超高磁場下的物性分析和長脈衝磁場的開發。根據不同的磁場強度,產生方式也有所不同,其中最極端的磁場是透過磁束濃縮法來實現,該方法利用電流通過金屬環,使其因內向的洛倫茲力而迅速縮小,進而在瞬間提升磁束密度,創造出短脈衝的超高磁場。在參訪過程中,親眼見證如此前端的磁場控制技術,儘管我對磁場研究並不熟悉,但仍能感受到這個實驗室的專業度與技術突破的重要性。

最後,ISSP 的研究領域不僅限於固態材料,還涵蓋了生物物理學的相關研究,例如此次參訪的林 久美子教授便專注於細胞內蛋白質動力學的研究,結合了光學捕捉技術(optical tweezers)、螢光顯微鏡與單分子測量技術,以極高的時間與空間解析度追蹤蛋白質的運動行為,進而發掘其動力學機制。

小濱教授展示磁束濃縮法。

此次參訪東京大學物性研究所,不僅讓我們見識到世界級科研機構的運作方式,也讓我們更加理解物性研究的最新發展與應用潛力,從超導、自旋電子學到先端電子顯微技術,各領域的研究都展現了其獨特的科學價值與技術突破。更為重要的是,此次參訪的機會不僅加深了對物性研究的興趣,也讓我們更加明確未來的學習與研究方向。無論是技術層面的探索,還是學術研究的思維模式,都值得我們借鑒與學習。最後,我對東京大學物性研究所提供的這次寶貴機會表示衷心感謝,希望未來還有機會能夠進一步深入交流與合作。

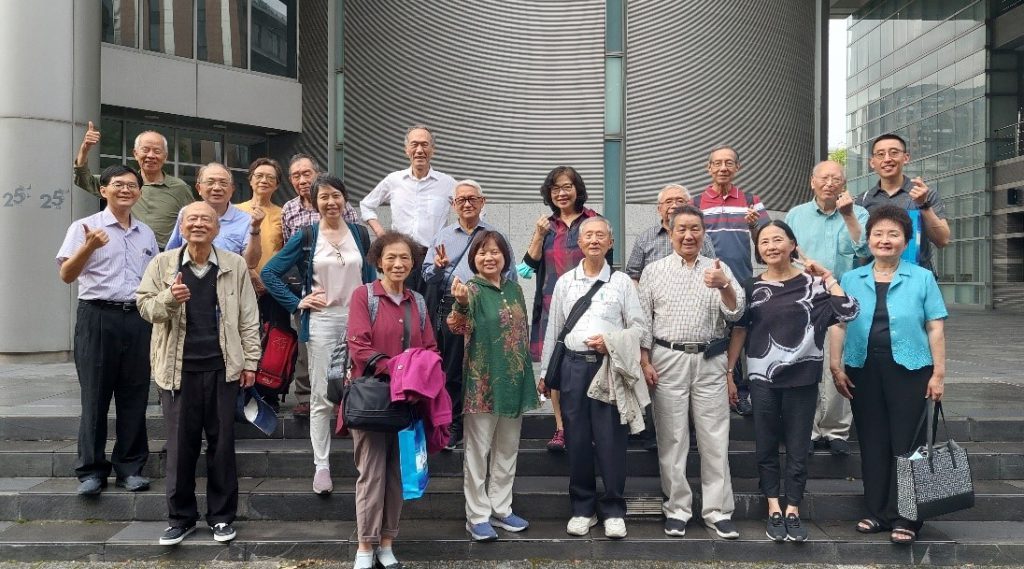

我們與東京大學物性研究所的合照。