首部曲可參見 https://alumni.ee.ntu.edu.tw/?p=3967

教師: 張時中、李紋霞、陳士元、林坤佑、陳和麟、陳君朋、李建模、蘇柏青、鍾孝文

兼任研究助理: 陳俞澄、江允芃、楊惠雯、邱嘉豪、陳界宇

助教:

大三:徐敏倩、滕若姸、謝佑芃、劉穎立、呂承樺、林柏廷、郭育銘、吳兩原、林瑩昇、 鄭謹譯、廖凱威

大四:詹欣玥

壹、 理念: 生師共同創新設計(CoDE)與垂直整合助教人才培育(VITA)

為深耕卓越,接軌國際工程教育創新精實趨勢,106學年度起,台大電機系9位教師、業師、並校教學發展中心專家的協助,共同開授了「創意電資工程入門教育設計」 、「電資工程入門設計與實作」課程。前者於上學期開給高年級與研究生,生、師共同創新設計(Co-Design and Evaluate, CoDE) 奠基石(Cornerstone)教案並實作檢驗,同時推動大一修課-高年級擔任助教的垂直整合助教人才 (Vertically Integrated Teaching Assistant, VITA) 培育,為電機系形成教學設計、執行與人才培育的反饋創新迴圈(圖一)。後者於大一下開授,共三班,可供72位大一學生選修,期許引發大一生對電資領域的興趣、自主探索的動機,啟動培養接軌國際的基本工程素養。兩課於107學年度分別改進實施。

貳、 108學度創新與實踐的重點

本系列課程於108學度「電資工程入門設計與實作」課程創新與實踐的重點如下:

一、加強培養基本工程素養。

二、完成垂直整合助教(Vertically Integrated Teaching Assistant, VITA) 培育迴圈。

三、研析大一同學修習課程、助教與教師教學的果效。

四、建立CoDE與VITA的完整迴圈模式與精進策略。

經由108-1「創意電資工程入門教育設計」師生共創教材設計和教學引導操作方式補強努力下,108-2 課程在教學設計與小組學習活動操作上的精進作法有以下幾項:

- 主題工作坊 (unit workshop)單元內容精煉和小組指定題展示提前,增加自選題發想、嘗試、探究實作時間。

- 課程評分機制強化: 從通過制改為等第制,設計評量指標 (rubrics)事先充分告知學生,將小組工作紀錄簿和自選專題納入評分。

- 落實小組供作紀錄與即時回饋: 教學團隊每週依據rubric輪流對小組工作紀錄批閱給分,在專業內容上即時釋疑或提供建議。

- 系統性量化學習成效檢驗與分析: 實施i) 學生課程學習自我評估前後測與統計分析、ii) 課堂師生互動模式觀察記錄與分析比較課程教學結構與學生小組行為模式、iii) 電機系大一學生電機課程整體學習感知問卷調查與分析比較學生修課後所生差異。

叁、 108-2學期「電資工程入門設計與實作」的實踐

(一) 課程安排

本門課程共有三個班級,分別於週三9:10~12:10、週四14:20~17:20、週五15:30~18:30上課,每班配有4位助教,1位為協調助教,1位為觀課助教,2位為一般助教。除上述授課時間外,另安排open lab時段供學生自行至教室實作,固定開放時間為每週三18:30~21:30、週六9:10~12:10,配置1~2位助教協助學生解決問題,在評量週前,會增加open lab時段,並額外配置助教(額外助教人數約為1~3人),在評量前做最後衝刺。上課地點為臺大電機系明達402教室,教室內有6張可供6人使用的大桌,另有約6 x 3平方公尺的空曠地面。此三班統一進度、教材、評分標準,並有共通的教師與助教團隊。

課程架構可依時間先後及內容分為三大段落:教學段、指定題段及自選題段(如表一)。第1到6週為教學段,每週由教學團隊設定的主題授課,並於當週課堂中公佈教學團隊所設定的checkpoints,當週下課前當面由助教初步批閱工作紀錄簿。協助檢查學生checkpoints、評量學生能力。第7到14週為指定題段,教學團隊將設定的指定題目標於第7週公佈,由學生們自行規劃安排各週進度,教學團隊透過每週要求學生寫工作紀錄簿了解各組狀況,並給予評分及意見回饋,於第13週時進行指定題競賽,以指定規則競賽形式評量學生能力。最後第14週至第18週為自選題段,教學團隊提供一些可參考的自選題目標,由學生自行設定目標、安排各週事項,於第18週進行展示,以成果發表展覽形式評量學生能力。

表一 108-2電資工程入門設計與實作大一課程大綱

| 週次 |

課程內容 |

| Week 1 |

課程介紹、課程提醒事項、Arduino IDE |

| Week 2 |

Arduino |

| Week 3 |

Introduction to search algorithm(s) |

| Week 4 |

車子組裝 |

| Week 5 |

溫書假 |

| Week 6 |

循跡 P control |

| Week 7 |

指定專題介紹:循跡自走車迷宮尋寶 |

| Week 8 |

期中考 (自主學習、不上課) |

| Week 9 |

指定專題設計、製作與進度報告 |

| Week 10 |

指定專題設計、製作與進度報告 |

| Week 11 |

指定專題進度檢視,補救教學 |

| Week 12 |

循跡自走車為基礎的自選專題介紹 + 指定專題設計、製作與進度報告 |

| Week 13 |

指定專題展示與競賽 |

| Week 14 |

自選專題設計、製作與進度報告 + 指定專題補考、展示 |

| Week 15 |

自選專題設計、製作與進度報告 |

| Week 16 |

期末考 (不上課) |

| Week 17 |

端午節放假,加開Open Lab時段 |

| Week 18 |

自選專題展示與競賽,三班統一時間:7/1(三)13:00~17:00 |

本課程重視增進團隊合作能力。參與這門課程的電機系大學部一年級學生,學生彼此之間並不熟悉,因此安排學期課程前三週,以兩個人為一組協同實作,目的在於增進同學們的熟悉度,減少課程後半因不熟悉彼此,被強迫分組後造成摩擦或合作效率不彰。

在數位工具的使用上,本課程除校內之CEIBA、NTU COOL外,並使用FB社團,主要用於傳遞、公告課程相關資訊。教學段因各週皆有明顯教學主題,故以CEIBA為主,公告課堂使用之投影片、補充資料。指定題段、自選題段因無明確的各週教學主題,為使學生便於交流,故以NTU COOL、FB社團為主,利用NTU COOL公告課程相關資訊、收集學生作業(如自選題海報),FB社團上開放討論區供學生們交流意見。

108-2課程學期總成績的評定由過去通過制改為等第制,評量項目包含:出席率、實驗操作佔30%;小組工作紀錄簿佔20%;指定專題分組展示30%;自選專題期末成品展示競賽:20% (Proposal報告5%+成果發表15%)。

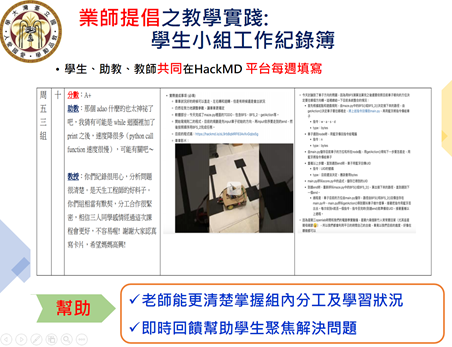

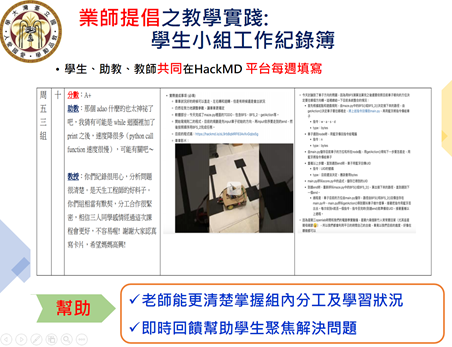

(二)小組工作紀錄簿

108-2 學期小組工作紀錄簿要求學生每週都要填寫,前幾週給予緩衝期望學生建立撰寫工作紀錄簿習慣,第三週確定分組名單後,工作紀錄簿有部分固定問題待學生回答,包括當週主題、課堂應完成事項(下課前須找助教檢查)、實際達成事項、組內討論事項 (如問題、構想、分工合作、時間安排等)、組員分工、遇到的問題、處理狀況、解決方式等。而各班教師會針對紀錄簿內容的完整度、紀錄問題與解決方案的精實度、有建設性建議或反思來評分並給予評語(圖二)。在學期最後幾週,指定題考核已結束,工作紀錄簿沒有固定撰寫模板要求,學生可以自由記錄在自選題上遇到的任何困難和問題、解決方案、學習心得或心情…等等。學生、助教、教師皆在HackMD 共筆平台完成工作紀錄簿的填寫與批改,以有效率地進行即時溝通和回饋。

圖二: 小組工作紀錄簿撰寫和教師評閱範例

(三) 創意設計與分享報告

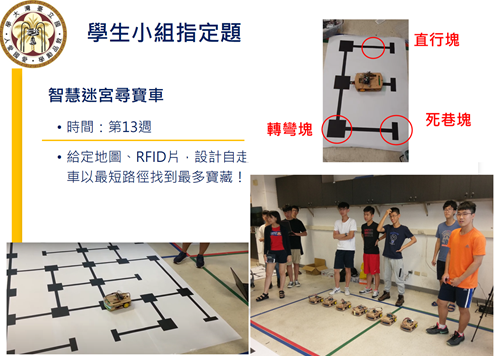

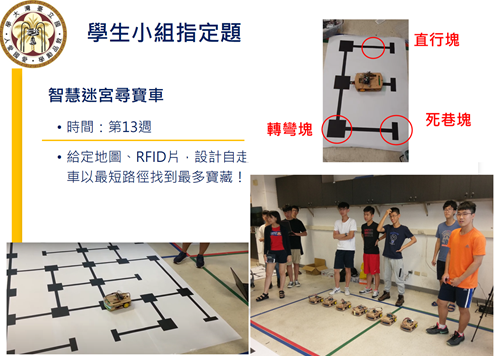

小組指定題的目的在於讓學生統整本學期前五週的教材內容,其內容包含電機資訊領域多項不同的軟硬體專業知識。透過完成指定題並參與期末競賽,學生對於開發板、感測器、藍芽通訊、自動控制、演算法、程式、電子電路等專業主題均有更深入的了解,且有能力將其整合運用在迷宮尋寶自走車專題中。而為了讓自走車能夠在期末競賽中脫穎而出,軟硬體整合與除錯、系統最佳化也是學生必學的重要技能。此外,在自選題部分,絕大部分學生針對欲解決的問題所提出的創意解法,亦充分運用了前述的專業知識技能,甚至加進許多他們自主學習所習得之進階工具與技能。

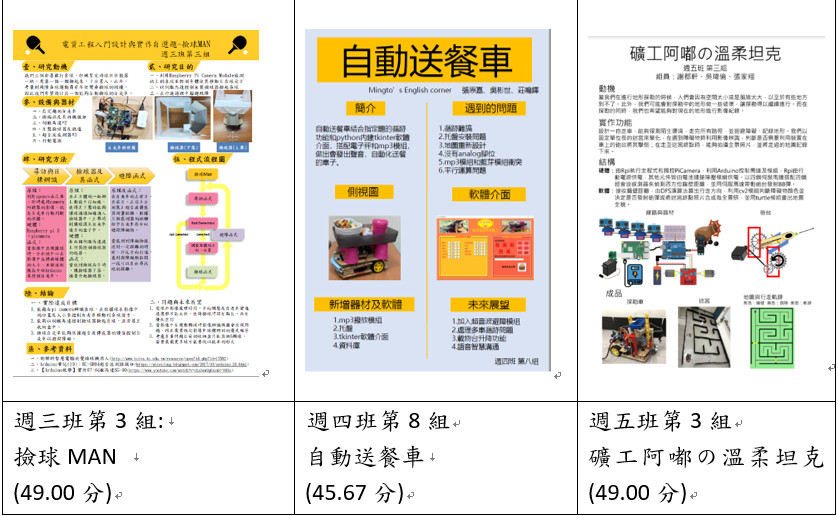

(四)學生小組指定題和期末自選題

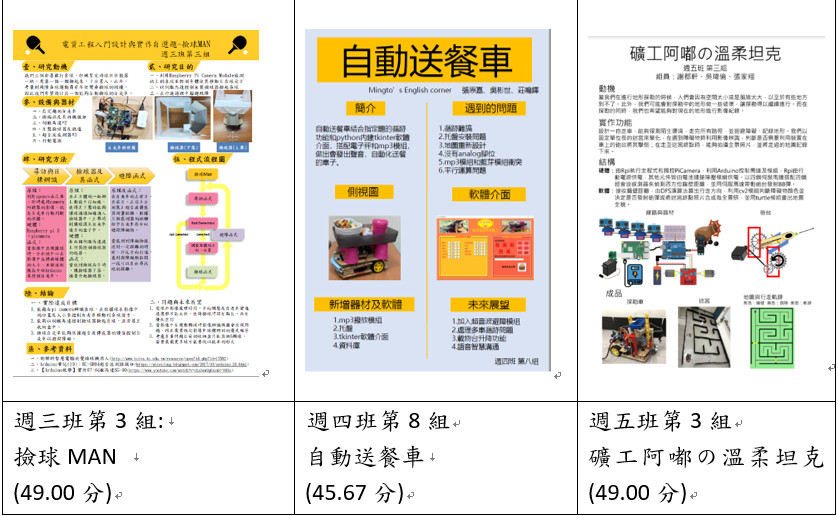

學生們在後半學期被要求每週上台進行進度報告。在歷經多次的實際報告演練,學生們在口頭報告時的自信、台風、口條以及投影片的內容品質等均明顯進步。也因此,在期末自選題的成果發表會上,學生們都能自信地侃侃而談,簡單扼要地介紹他們的專題成果(圖三、圖四)。

圖三: 小組指定專題競賽

圖四: 各組期末自選專題海報

肆、課程實踐成效

授課教師群對於108-2 課程學生學習成效面向進行檢視,普遍認為:

- 在成績制的驅動下,學生學習態度更加積極、課程中的各項要求完成度皆比107-2學期提高。學生修課成績從通過制改為等第制,在成績的驅動下,學生學習態度更加積極、課程中的各項要求完成度皆比107-2學期提高,實施小組專題成果品質及團隊分工也更好。尤其是107-2 課程開始培養學生在每週實作活動後撰寫小組工作紀錄簿但當時各小組執行度不佳,在108-2課程將小組工作紀錄簿列入評分並搭配教師即時質性回饋機制下,獲得優良的執行成效。

- 徹底落實工作紀錄簿之紀錄與即時回饋設計,帶來明確的教學效果。學生投入時間認真撰寫紀錄簿的意願提高,學生小組實作活動情況能透過工作紀錄簿撰寫得到教師回饋和建議、教師與助教能藉此了解小組間的進度及遭遇的困難,也幫助小組間各成員分工角色更加明確落實。小組工作紀錄簿寫得不錯的小組在指定專題競賽的表現也很優秀,二者之間的相關性是很明顯的。

課程進行中量化調查與觀課紀錄分析結果摘要如下,詳如附件一:

- 學生修課感知期中和期末問卷調查結果: 修課學生在學習特定專業知能的自我評估上,如自走車硬體、ARDUINO、c或python,期末問卷自評平均分數皆顯著高於期中問卷分數。因此,可以推論在這些專業面向的學習,經由後面幾週高比例的小組專題的自我探索和實作經驗的學習,讓學生對這三種知能有更深的認識和實作掌握自信的提升。至於團隊合作信心相關題項,學生後測平均分數和前測分數並無顯著差異,但不論前後測的平均分數,都已經大於 8 分,代表選修這門課程的學生對於小組合作完成專題的信心都保持在正向的自我評估。

- 課堂師生互動模式觀察記錄分析:

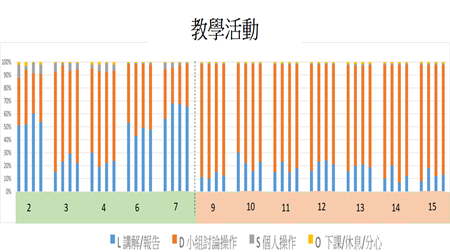

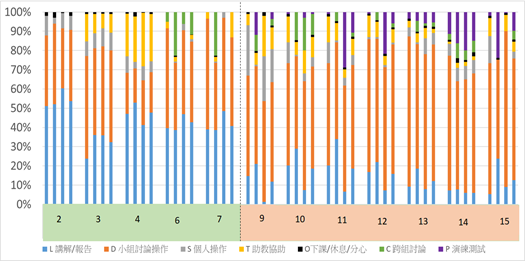

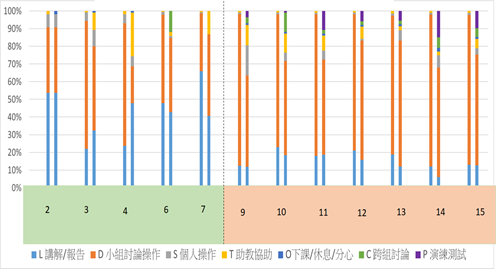

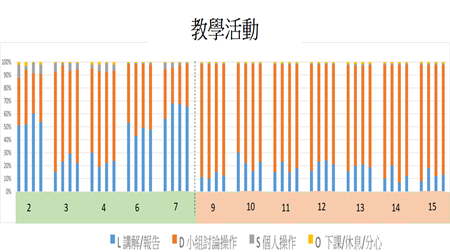

教學活動結構: 以108-2學期的課程結構 (圖7-1) 來看可以發現多數課程中不同班次的上課結構都盡量維持一致。前半學期講授課程中,講授報告與小組討論操作約各佔一半的時間比例。後半學期的專題課程則講解報告比例縮減至15%左右,多數時間交由學生自行進行小組討論與操作。

圖7 108-2教學活動,表示教學活動進行時學生應有的行為

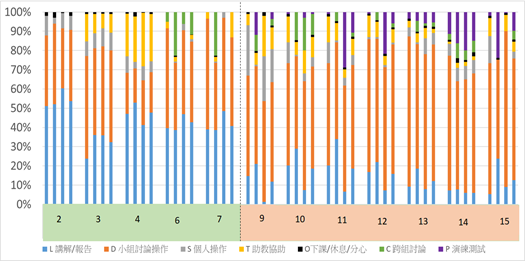

學生小組行為模式: 學生行為組數比例表示該次上課時學生表現出來的行為組成比例,為完整的八項行為:聆聽指示說明、教師(T)/助教(TA)討論操作、組內討論操作、跨組討論操作、各自使用手機/電腦、報告、演練測試、其他 (圖8)。

圖8 108-2教學活動時學生小組行為呈現比例*

*每週的四直條由左至右分別為週三班、週四班、週五班、三班平均值。週次標示的綠色區塊為教師講授搭配實作的主題課程,橘色區塊為專題製作穿插進度報告的課程。

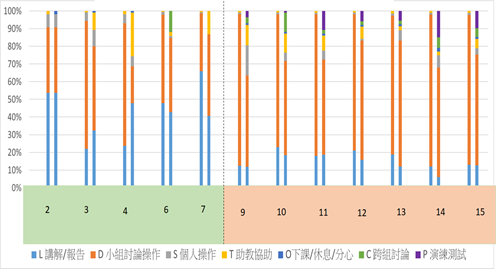

課程教學結構與學生小組行為模式比較: 將三班資料移除,僅呈現三班「教學活動」與「學生行為組成」的平均結果後 (圖9)。單以平均值來看學生行為組數,可以發現專題實作期間 (週次橘色區塊),學生開始以地圖不停測試車子的跑動狀況,因此演練測試 (P) 的比例也提升。整體而言在前半學期講授與實作課程期間 (週次綠色區塊) 學生的行為模式比例大致與課程教學設計期待差不多,該聆聽教師講授時多半會停下聆聽。到專題製作 (週次橘色區塊) 及成果展示時,聆聽行為比例相對於課程活動需求而言減少很多,也就是說學生更專注在自己小組專題的操作上,而非依照課程安排聆聽其他小組報告或教師補充講解。

圖9 108-2課堂整體教學活動與學生小組行為呈現比例

* 每週的二直條左邊為教學活動的平均值,右直條則為學生行為組數比例的平均值。週次標示的綠色區塊為教師講授搭配實作的主題課程,橘色區塊為專題穿插進度報告的課程。

(三)電機系大一學生電機課程整體學習感知分析

本計畫針對電機系大一學生學習動力與偏好設計了8題問題進行前後測問卷調查,其中1-3題針對電機系專業課程學習的快樂、興趣、未來發展之信心做評量,4-7題針探問受測者在電機領域遇到問題時之解決方法—自己尋找解決方法、尋求老師協助、尋求助教協助、和小組成員合作之學習助益做評分,第8題詢問受測者對電機課程學習成果的滿度度。皆為5分等級,5為極同意,1為極不同意。在後測的問卷另外加入開放自由作答的文字題,請受測者回顧自己這一整年修習電機系專業相關課程,分享最有收穫和最不滿意的經驗。

依據統計檢定分析結果,整體大一學生平均後測分數高於前測分數的項目有:我學習電機工程相關知識和技能是快樂的、對在電機未來職業發展有信心及我對電機的學習成果感到滿意,在比較實驗組與對照組在針對電機課程觀感的問卷差異發現,實驗組平均分數大於對照組之項目包括:我學習電機工程相關知識和技能是快樂的、我對電機的學習有興趣、尋求助教協助。

伍、課程設計與實踐之反思

授課教師群對於108-2 「電資工程入門設計與實作」課程學生學習成效進行檢視和自我反思,普遍認為上述改進措施成效良好,學生學習態度更加積極、課程要求完成度比107-2學期提高,實施小組專題成果品質及團隊分工也更好。 然而仍有諸多需持續精進處。教學團隊對109學年課程開授提出幾點再精進建議。

- 提升學生落實小組工作紀錄簿的動機: 對於小組工作紀錄簿這項作業要求和評分的執行,教師們也觀察到對很多同學來說仍是個負擔,大一學生可能不曉得這是日後從事研發工作的基本能力,因此,有幾個小組的紀錄簿內容寫得草率簡略。

- 專題負擔合理化: 教師提出改為等第制後學生要進行指定專題和自選專題的製作展示,擔心課程電機專業知識和實作學習的強度可能會讓大一學生覺得負擔太重。

- 成績制再思考: 學生過度重視成績表現,是否對於培養學生自主學習、創意激發或是電機專業學習的興趣會有負面影響等疑慮。

- 小組工作紀錄簿再精進設計: 109-1 和109-2 的二門課程都在學期開始和學生溝通撰寫小組工作紀錄簿的目的、作用、撰寫重點和評分標準,並在109-1 師生共創中,讓高年級修課學生藉由實際體驗並設計更符合專業學習的評分準則。

- 考慮降低指定題的難度與所需時間: 來增加自選專題的小組課堂討論實作時間,讓學生有更多嘗試創意和發揮想像的空間。增加自選專題的小組課堂討論實作時間。可考慮降低指定題的難度 (例如.循跡地圖尺寸縮小)或是競賽次數由二次降為一次,這樣可縮短指定題教與學活動操作週次。而自選題可讓學生有更多嘗試創意和發揮想像的空間。

- 強化課堂小組合作互動TBL&PBL學習的引導: 在109-1課程要再針對TA工作角色及小組引導技能的部分加強培訓(例如,組角色分工和表達協調技能、成員間協調溝通&共學動能)。因此,在109-1課程要再針對TA工作角色及小組引導技能的部分加強培訓,讓高年級修課同學不只有體驗PBL/TBL學習模式,也要讓他們學習擔任課程助教時要怎麼引導協助學生團隊學習態度的建立和小組合作動能的凝聚。

思考如何讓大一課程助教群工作更有效率、更能發揮: 開課前先與助教們說明預期助教的工作職掌及協助同學的時機等,並要先熟悉指定專題的教材內容和實作技能。課程每個階段狀況不同,每一週需要的助教量、技能也不一樣,助教們有他們各自專業熟悉的部分,一開始分工更細緻更明確,應該能更有效率,且能夠讓助教每周進入課堂都可以發揮。