電磁聯盟特約記者/劉宜庭

時 間 : 2021年3月17日 (三)下午3:30-5:20

地 點 : 博理館101

主講人 : 顏信介 台揚科技董事長暨執行長,電機系1984級系友

講 題 : 淺談LEO Satellite與O-RAN 通訊應用

主持人 : 陳秋麟教授

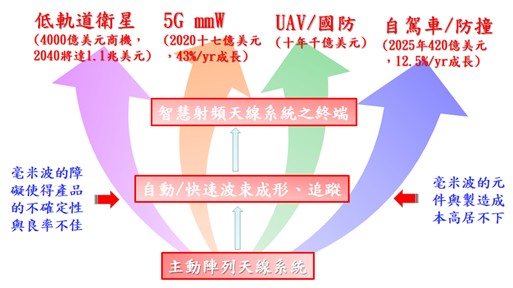

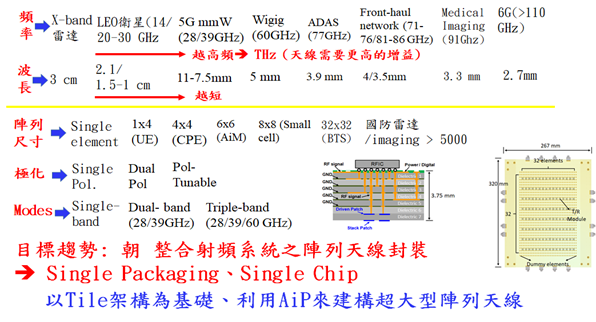

全球低軌通訊衛星的在軌數量,截至2021年第一季已超過1000顆,預估2025年將突破2萬2000顆。3GPP 將於Release 17在NTN(Non-Terrestrial Network)部分明訂5G NR支援衛星通訊的標準,現代衛星在各種使用案例與5G生態系,扮演多樣化且重要的角色,衛星5G(Satellite 5G)是帶動未來海量終端需求的跨越式技術。Traditional RAN(Radio Access Network)由移動通信設備供應商提供一整包的「黑盒子」,O-RAN(Open-RAN)把封閉不透明的「黑盒子」改變成透明開放且可以標準化互相對接的「白盒子」,透過開放性、虛擬化的白牌無線電存取網路設備,有望顛覆傳統電信設備供應商的壟斷,是5G網路設備未來的潮流。

為了促進學界理論與業界產品技術之結合與發展,台大電機系於3月17日邀請台揚科技(MTI)董事長暨執行長顏信介至台灣大學博理館演講。台揚科技現為Facebook 的「EvenStar」計畫首波供應商,已於2020年第四季推出提供O-RAN之4G和5G服務的產品。顏信介於演講中表示:「2020年是台揚的O-RAN元年。」

演講一開始,顏信介首先對低軌道衛星(Low Earth Orbit Satellite,LEO Satellite)的基本概念、歷史沿革、主要應用與服務進行介紹,隨後說明LEO Satellite的產業發展趨勢,指出LEO的主要營運商包括SpaceX、Amazon、OneWeb。

SpaceX於2018年發射2顆實驗衛星,至2021年2月16日止,共計發射1145顆衛星,並已於2020年底開始提供「StarLink」Beta服務;SpaceX計劃打造第一期4425顆Ku和Ka頻段的低軌衛星,第二期7518顆V頻段的低軌衛星,都已獲得美國聯邦通訊委員會(FCC)批准。

Amazon的低軌衛星計畫「Project Kuiper」預計發射3236顆衛星,覆蓋全球95%的人口。Project Kuiper由三個不同高度的衛星網路組成,包括地面以上590公里處的784顆衛星、610公里處的1296顆衛星、629公里處的1156顆衛星;預計將分五次部署網路衛星,並在第一階段578 顆衛星發射至軌道後開始提供服務。Amazon將在2026年7月30日前完成一半的發射工作,並於2029年7月30日前完成全部衛星的佈建。

OneWeb創立於2012年,現已獲得英國政府和Bharti Global超過10億美元的投資,其創立者Greg Wyler曾於2007年創建O3b Networks。OneWeb的低軌衛星計畫現已發射110顆衛星,預計於2022年提供全球衛星寬頻網路服務,主要市場應用前景包括行動通訊基地台回傳,農村及偏遠地區家庭及企業寬頻連接,車載、機載、船載等高速移動寬頻連接。

顏信介指出,通訊行業旨在「幫助人類打破空間的隔閡,來滿足食衣住行育樂的需求」,5G的eMBB帶來更快的速度,uRLLC帶來更低的延遲,mMTC帶來更多的連結,可以想見5G能為人類帶來比過去更多的應用。現有的4G黑盒子,無線接取網路是連接手機到核心網的基地台,

三大電信公司(華為、Nokia、Ericsson)壟斷了80%以上的設備,但是到了5G,O-RAN能把介面重新定義,讓介面開放且看得見;任何供應商只要符合介面的規定,就能互相搭配。「產業的變化從垂直的整合到水平的統整」,相當於30多年前的PC電腦產業,打破當時IBM、Dell等電腦供應商對硬體、軟體、周邊設備的「黑盒子」整合,主機板、顯示器等零組件的模組化,促成白牌廠興起。

「類似PC電腦產業的整併,今天已經在電信產業開始發生,這能夠推翻或打破三大電信設備廠對電信設備的壟斷或寡占,開放式、虛擬化的設備,讓人能夠自由搭配,讓電信服務商不會被設備商駕馭。與此同時,因中美貿易摩擦延伸出的科技戰、國安顧慮,也會加速這些遊戲規則的重整與改變。O-RAN才剛剛萌芽,但已經是未來我們在做5G時,網路供應設備商的共同要求。我們預計這是未來5到10年內,主宰無線通訊的一個非常非常大的新潮流。」

顏信介解釋O-RAN的「網路虛擬化」概念,指出4G以前的基地台把baseband、RF band等綁在一起,網路虛擬化則是把baseband拉出來,或者說是整併成一個可傳輸到各個基地台裡面的介面,利用潮汐效應(Tidal Effect)替營運商節省成本。如果從技術角度來看,「要做出一個O-RAN 的RU,不是單單一個RF、電子電路、電磁波、射頻的技術就可以涵蓋,除了基礎的RF design,還要mmWave design;要達到網路虛擬化,baseband必須要用新的介面,要讓RU裡面具備low PHY及部分的baseband功能;還需要DSP,一些O-RAN的處理,包括functional split 7.2x的功能,一些軟體的功能,CFR、DPD、DUC、DDC等等一些digital back end跟digital front end的設計」,它橫跨很多不同領域,不管是學軟體、資工或傳統的電子電路,都可以派上用場。

在O-RAN產業的新生態系統中,佼佼者包括虛擬無線接取網路(vRAN)供應商JMA Wireless、Mavenir等,RU供應商也有台灣的台揚科技、中磊電子(SERCOMM);中磊主要做小基站,台揚主要做大基站。與此同時,Facebook可說是O-RAN產業的重要推手,Facebook 的「EvenStar」計畫串連起電信運營商,軟體、RU設備、SOC等,組成CU、DU、RRU的O-RAN生態系,「台揚是EvenStar的第一組player,2020年第四季推出第一組產品,已經開始到一些開發中國家提供O-RAN的4G和5G服務。2020年堪稱是台揚的O-RAN元年」。根據ABI Research,O-RAN市場將於2028年超越傳統RAN市場,並於2030年達到300億美元的規模。隨著6G可能在2030年實現商用,「我們估計6G也會在O-RAN裡面扮演非常重要的角色」。

在演講之末,顏信介分享自己的職涯經驗,並以台揚科技專注耕耘RF及無線通訊領域38年為例,勉勵同學確定興趣後,不忘培養能力,並保持好奇心與持續學習的態度,「把態度培養對,把能力磨練好」,才有機會等到適合的外在環境,一展長才與抱負。