錦標總類

電機系:系男子田徑賽錦標第1名

電機系:系總錦標第2名

電資學院:大會總錦標第4名

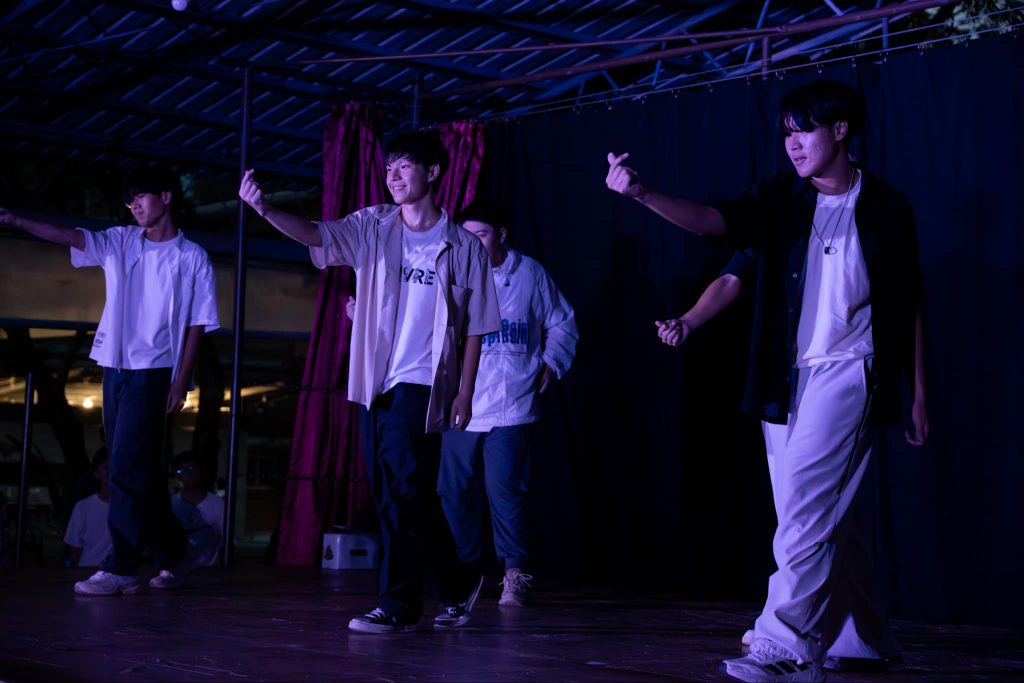

2024校運會開幕(照片提供:電資學院李依芸經理)

教職員組

| 項目 |

名次 |

姓名 |

| 跳遠 |

第2名 |

宋孔彬 |

|

1200公尺混合接力團體競賽 |

第2名 |

隊名:電資學院隊!!

參賽隊員:江介宏、鄭皓中、姚力琪、王尚淳、陳尚澤、孫紹華、簡璟、王奕翔、吳謹如、宋孔彬、邱玉霜、黃鐘揚 後補隊員:陳景然、陳政維、金藝璘、吳育任 |

學生組

|

組別 |

項目 |

名次 |

姓名 |

單位 |

|

學生女子組 |

鉛球 |

第4名 |

薛宇庭 |

電機系 |

|

標槍 |

第5名 |

薛宇庭 |

電機系 |

|

|

學生男子組 |

三級跳 |

第4名 |

高鉅茗 |

|

|

1500公尺 |

第5名 |

陳品睿 |

電子所 |

|

|

4X400公尺 |

第2名 |

隊名:超老大二

隊員:陳彥霖、楊程亘、陳裕穎、金秉圻 |

電機系 |

|

|

4X400公尺 |

第3名 |

隊名:可愛的哈密瓜瓜

隊員:許博翔、蔡仁揚、忻緯柏、邱翊帆 |

電機系 |

|

|

5000公尺 |

第2名 |

劉又豪 |

電機系 |

|

|

5000公尺 |

第4名 |

黃語棠 |

電機系 |

|

|

標槍 |

第4名 |

鄭炘棠 |

電機系 |

|

|

標槍 |

第7名 |

陳平軒 |

生醫電資所 |

|

|

跳遠 |

第5名 |

吳奕廷 |

電機系 |

|

|

鐵餅 |

第1名 |

陳平軒 |

生醫電資所 |

|

|

鐵餅 |

第4名 |

邱柏愷 |

電機系 |

|

|

鐵餅 |

第5名 |

楊翔允 |

電機系 |

|

|

鐵餅 |

第6名 |

莊然勛 |

電機系 |

|

|

拔河八百公斤 |

第1名 |

拔河改至舊體二樓 |

電機系 |